Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс

Святловский Владимир Владимирович (1871 — 1927)

Центральной областью научных исследований С. являлась политическая экономия. Исследования ученого посвящены истории и теории экономического развития, истории и роли профсоюзного движения, истории социализма. С. первым сделал систематический обзор истории отечественной экономической мысли. Кроме этого, после 1917 г. С. первым из русских ученых обратился к изучению литературной утопии, составил библиографический указатель, содержащий информацию о полутора тысячах произведений данного жанра, охватывающих период с античности до XX в.

Севастьянов Петр Иванович (1811 — 1867)

Археолог, путешественник. коллекционер, собиратель христианских древностей и основатель традиции их изучения в России. В центре интересов С. находилось христианство Кавказа, Палестины, Греции. Исследовал топографию, в частности, изготовил рельефный план Иерусалима. Провел изыскания на Афоне, куда после падения Константинополя были перевезены многие ценности. Благодаря деятельности С. в Россию были привезены тысячи страниц рукописей, иконы, чертежи византийского и европейского зодчества. С. принадлежит заслуга популяризации использования фотографии при изучении рукописей. Всего собрание С. насчитывало около 20 тыс. предметов, включая рукописи XII - XIII в. Ныне оно хранится в Историческом музее, Российской Государственной библиотеке, Музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Российской Национальной библиотеке и Академии художеств.

Главный труд С. "Ключ христианской археологии" в 28 тт. так и остался неизданным.

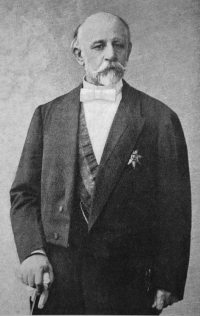

Селифонтов Николай Николаевич (1835 — 1900)

История России, генеалогия, выявление и описание рукописей. Также С. увлекался историей Костромского края, учредил музей краевой археологической комиссии, издал несколько томов «Костромской Старины».

Семевский Василий Иванович (1848 — 1916)

Семевский Михаил Иванович (1837 — 1892)

Семенов Анатолий Федорович (1863 — ?)

В центре исследовательской деятельности С. – античная история и литература. В своей магистерской диссертации рассмотрел особенности права на Крите. В своих дальнейших исследованиях касался изучения творчества Феокрита, Гиперида, Софокла, Симонида Кеосского и др. Также в своих работах и лекционных курсах касался более общих вопросов о греческой лирике, диалектологии, византийской историографии и др.

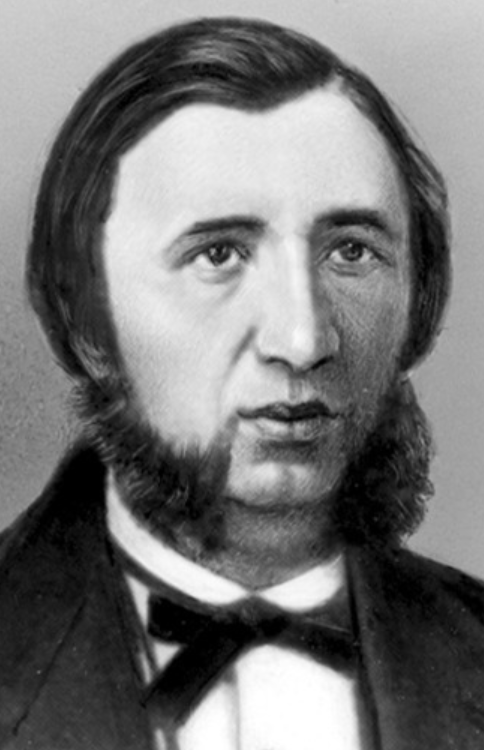

Семенов Дмитрий Дмитриевич (1835 — 1902)

Педагог, методолог, историк педагогики, историко-географ.

Автор-составитель географической хрестоматии «Отечествоведение» в 6 тт., которая стала обязательной частью гимназического курса и многократно переиздавалась. В нее вошли как статьи самого С., так и статьи знаменитых педагогов и географов С.Семенова-Тян-Шанского, К.И. Ушинского и др. Автор около 300 статей педагогического, географического исторического содержания в периодических изданиях. С. Критиковал официальную школьную политику с просветительских позиций, боролся с формализмом в преподавании, учитывал психологию детского восприятия. В предложенной им концепции начального образования центральное место занимало наглядное обучение, необходимость которого С. обосновал особенностями детского мышления. В дальнейшем он рекомендовал постепенное соединение наглядного обучения с объяснительным чтением.

С. выступал в поддержку национальной школы, первоначального обучения на родном языке, по мере овладения которым предполагалось изучение русской истории и литературы.

Семенов Сергей Петрович (1874 — 1942)

Архивист, коллекционер.

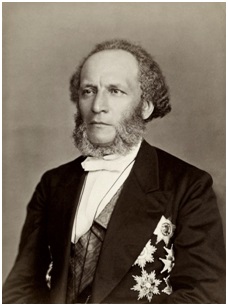

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827 — 1914)

Выдающийся отечественный географ, статистик, ботаник, экономист. В рамках исторической науки высокую научную ценность представляют работы, посвященные нидерландской живописи, истории Императорского Русского географического общества, крестьянской реформе 1861 г., редактирование многотомного издания «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном и бытовом значении».

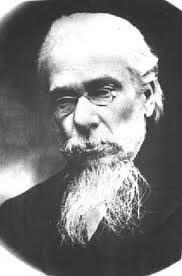

Сенигов Иосиф Петрович (1859 — ?)

Основная тема исследования С. – история древней и средневековой Руси. В своей магистерской диссертации путем сравнения текстов различных летописных сводов С. пытается определить структуру и содержание Новгородского летописного свода, также известного как Софийский временник. Так С. предположил, что источниками составления этого временника для изложения событий до 989 г. послужила Повесть временных лет, а для событий после 989 г. -Новгородские летописи. При этом данные этих источников, по мнению С., были изложены во временнике максимально точно, без заметных искажений. Также С. обозначил примерную дату написания Новгородского Свода – начало XIII в., и его автора – монах Порфирий, в миру Прокша. Стоит отметить, что выводы, сделанные в данной диссертации, имеют неоднозначный, спорный характер, за что работа часто критиковалась многими историками, в частности членам Кружка русских историков, возглавляемого С.Ф.Платоновым. Докторскую диссертацию, посвященную земским учреждениям окончить не успел.