Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс

Венгеров Семен Афанасьевич (1855 — 1920)

Научные труды В. были сосредоточены преимущественно в области библиографии. Одной из целей В. было создание единого перечня всех, когда-либо выходивших в России печатных книг. Большую часть его научного наследия представляют критико-библиографические труды по русской литературе, обобщавшие в себе множество ранее изданных пособий по библиографии. Одной из главнейших библиографических историко-литературных заслуг В. считается «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых от начала образованности и до наших дней». Вышло 6 томов «Словаря», в которых охвачены все буквы алфавита и напечатано более 2000 статей, многие из которых носят монографический характер. Помимо библиографических трудов и изданий справочного характера, В. занимался непосредственно изучением литературы. Так, в частности, в рамках университетских курсов, он читал лекции по современной русской литературе (40-х годов XIX в.). В. занимался анализом русской литературы в целом, её места в мировой литературе, а также конкретными произведениями и авторами. Является крупным специалистом по творчеству А.С. Пушкина.

Веретенников Василий Иванович (1880 — 1942)

В. является специалистом в области истории государственных учреждений в России в XVIII в., а также в области дипломатики. Во время рабты в Харькове занимался изучением вопросов философии и методологии истории. Изучал историю сословий в императорской России. Важным вкладом в историю эпохи XVIII в. является исследование В., посвященное генерал-прокуратуре до времен Екатерины II.

Веригин Александр Иванович (1807 — 1891)

Военный историк. Редактор военного отдела газеты «Русский инвалид».

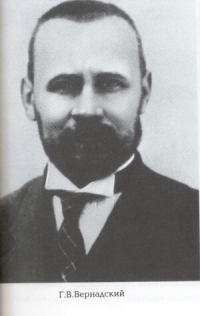

Вернадский Георгий Владимирович (1887 — 1973)

В студенческие годы работал в московском архиве Министерства юстиции, занимаясь историей покорения Сибири, что заложило основу для более поздних евразийских интересов. В Петербурге стал заниматься изучением истории масонства при Екатерине II, развивая эту тему и в дальнейшем. Книга о масонах - одно из крупнейших и актуальных и по сей день исследований по этой теме. Сохраняют значение и другие работы историка по истории XIX – XX вв., будь это уставная грамота времён Николая I, или политический портрет «красного диктатора» - В.И.Ленина, или история права. В Праге стал одним из основателей знаменитого теперь «евразийства», создав историческую основу этого учения. Известны его работы, посвящённые Византии, истории кочевых народов Евразии, историографии. Однако главное достижение историка, которое определяет его выдающееся место в науке ХХ в. – изучение русской «древней» и «средневековой» истории. В то время, когда в СССР прежняя историографическая традиция была насильственно прервана, стал формироваться «феномен» советской историографии, оказавшись в эмиграции, историк сумел продолжить и развить лучшие традиции «дореволюционной» российской исторической науки, обогатив их новыми...

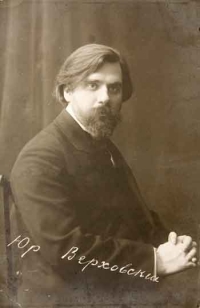

Верховский Юрий Никандрович (1878 — 1956)

В. известен как своим литературным, поэтическим творчеством, так и работами по истории русской культуры и литературы XIX в. Наиболее крупный сборник стихов В. («Сельские эпиграммы. Идилии. Элегии») был издан в 1917 г., а последний уже в годы Великой Отечественной войны, («Будет так», 1943). Основная сфера научных интересов В. - история "пушкинской эпохи", в частности, творчество поэтов-декабристов. Также В. перевел на русский язык некоторые сочинения О.Бальзака, Д.Боккаччо, А.Мицкевича и др.

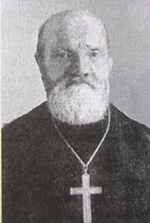

Верюжский Василий Максимович (1874 — 1955)

Занимался историей румынской и славянских Церквей, вопросом раскола в Болгарской Церкви. В истории Русской Православной Церкви особое внимание уделял северным епархиям. В частности, Архангельской. В то же время занимался изучением современного ему положения славянских Церквей.

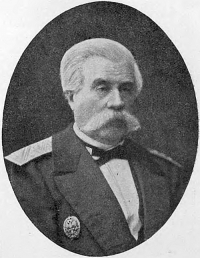

Веселаго Феодосий Федорович (1817 — 1895)

Историк русского флота. Впервые систематически исследовал и упорядочил архивы Морского министерства, ввел в научный оборот огромный фактический материал, в том числе по истории судов и персоналиям русских моряков. Автор уставов Морского кадетского корпуса, организатор гидрографической и лоцманской службы, картографирования отдельных территорий, береговых линий и устьев рек. Подготовил к публикации сборник морских трактатов и конвенций России с иностранными державами. Беллетрист. Публиковался в "Записках гидрографического департамента" и "Морском сборнике", газете "Голос". Литературные опыты В. публиковались в журнале "Маяк" под псевдонимом Е.Заневский.

Веселовский Александр Николаевич (1838 — 1906)

В центре научных интересов В. находились проблемы фольклора, истории литературы Возрождения и России XIX в. В молодости был приверженцем мифологической школы Гриммов, а впоследствии позитивной школы Бенфея, в которой его привлекало внимание к литературным заимствованиям и теория международного литературного взаимодействия на основе историко-культурного общения народов. На основе выводов Тэна и Бокля разработал сравнительно-исторический метод для исследования литературных памятников. Впоследствии В. приходит к этнографической теории, которая, не без влияния Шерера и Спенсера привела ученого к эволюционно-социологическому методу. В. является создателем теории "бытовых и психологических основ" фольклора. Ученому принадлежит ряд открытий в области обнаружения и изучения фольклорных и литературных памятников. Связывал развитие литературы и переходными периодами в истории. Ряд работ В. посвящен отечественной литературе, в частности, В.А. Жуковскому и А.С. Пушкину.

Веселовский Александр Александрович (1880 — 1936)

Историк, ученый библиограф, занимался историей русской литературы.

Веселовский Борис Константинович (1851 — не ранее 1929)

Историк искусства, специалист в области истории рисунка и гравюры. Работы В. посвящены современному французскому искусству, а также истории мебели. Исследовал иллюстрированные книги из собрания М.А. Голицына.