Словарь философов Санкт-Петербургского университета (в процессе подготовки)

Серкова Вера Анатольевна (род. 1959)

теория и методология культуры, феноменология культуры, дескриптивный (описательный) метод в гуманитарных науках, анализ отношений знания и реальности, культурных и исторических коррелятов в познания, вопросы «практической философии», значение русской философии в мировой культуре.

Сеченов Иван Михайлович (1829 — 1905)

Общая физиология, электрофизиология, физиология ЦНС, психофизиология. «Отец русской физиологии» (И.П. Павлов) - создатель физиологической школы. Основоположник естеств.-научного направления в психологии. Исследовал и обосновал дыхательную функцию крови, автор учения о газах крови. Обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности. Открыл (1862) явления торможения ЦНС, суммации в нервной системе, установил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе, обосновал значение процессов обмена веществ в осуществлении возбуждения. Впервые в мире локализовал центр торможения в головном мозге (таламический центр торможения, центр Сеченова). Открыл (1882) самопроизвольные колебания биотоков в продолговатом мозге. Научно обосновал необходимость активного отдыха («эффект Сеченова»). Независимо от Казанской школы Иван Михайлович ввёл в лекционную практику метод демонстрации эксперимента. Автор цикла работ по проблемам психофизиологии и теории познания (1890-е). Создатель объективной теории поведения, заложил основы наркологии, гематологии, нейроэндокринологии, медицинской биофизики, медицинской кибернетики физиологии труда, возрастной...

Сиверцев Евгений Юрьевич

В сфере научных интересов С. – философия и методология науки, экзистенциальная философия.

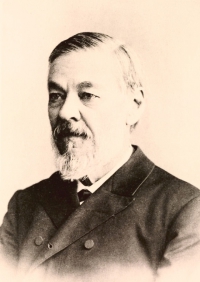

Сидонский Федор Федорович (1805 — 1873)

Основным предметом научных и богословских занятий С. является выяснение основных задачи философии. К решению этой задачи он подошел с исторической точки зрения. С. выделяет три основных задачи, к решению которых пришла в своем историческом развитии философская мысль. Первая задача – космологическая, т.е. определение связи между развитием природы, вселенной и Богом. Вторая из поставленных философией задач – изучение законов человеческой деятельности. Третья проблема – оценка познавательной и мыслительной деятельности людей. Главным предметом научных изысканий С. стало изучение космологии, т.к. все остальное он считал вспомогательным. С. доказывал, что стремление к философскому познанию заложено в самой природе человека, а значит препятствовать ему, равносильно сопротивлению самой природе.

Важным предметом научных занятий и преподавания С. были также история философии, история раннего христианства, история общественной мысли.

Сидоров Алексей Михайлович (род. 1972)

Онтология и теория познания, эстетика, философия искусства, история идей.

Сидоров Игорь Николаевич (1944 — 2003)

История американской философии XX века. Философия культуры и философия науки.

Симоненко Татьяна Ивановна (род. не ранее 1950)

Философ, специалист в области онтологии и теории познания, истории и философии науки, философии образования.

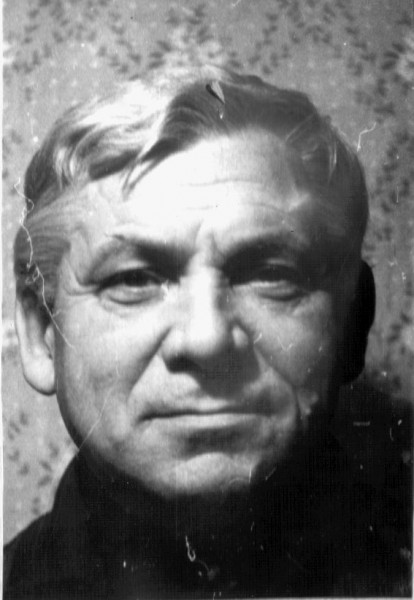

Синютин Владимир Иванович (1931 — 1990)

Научные интересы были сосредоточены на исследовании истории возникновения и развития теории научного коммунизма, проблем теории социалистического сознания и пролетарской идеологии. Основным предметом научного интереса были проблемы оптимизма и пессимизма, а также пролетарского мировоззрения, смысла жизни и образа жизни. Впервые в советской науке сформулировал и обосновал целостную концепцию пролетарского оптимизма, основываясь на марксистско-ленинской диалектике. В результате проблема оптимизма была связана с проблемой исторического прогресса и поставлена в качестве мировоззренческой, а не психологической. Важным направлением научно-преподавательской деятельности была история философии и история социологических учений, в особенности социалистической мысли. Во время работы на Философском факультете ЛГУ читал следующие спецкурсы: Методологические проблемы истории социологических учений (1973-1975); История социологических учений (1973-1987); История социологической мысли в России; Генезис пролетарского оптимизма; Проблемы научного коммунизма в «Капитале» К. Маркса.

Сирота Наум Михайлович (род. 1940)

В сфере научных интересов С. – политология, философия, социология. политическая конфликтология, мировая политика и международные отношения, геополитика.

Скакун Артем Александрович (род. не ранее 1960)

Философ, специалист в области французской культуры XVII-XIX вв. и ее влияния на Россию.