Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс

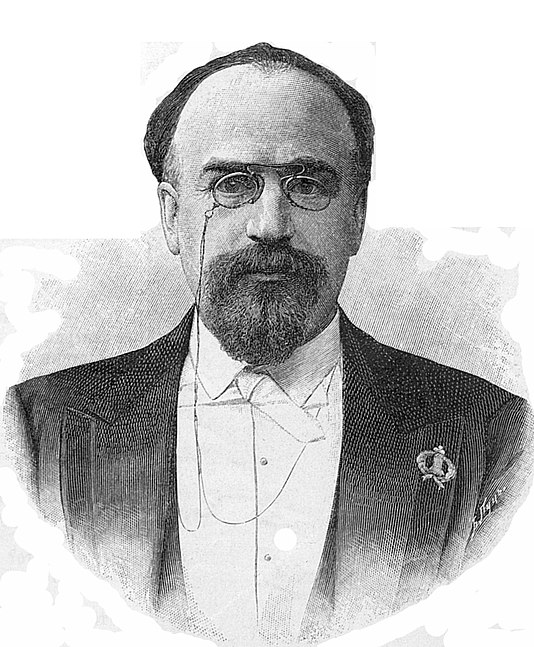

Уваров Алексей Сергеевич (1825 — 1885)

Античная, средневековая и первобытная археология, раннехристианское искусство, коллекционирование древностей.

У. как археолог первым сделал шаг от сбора материалов о древностях России к их систематизации, положил начало работе по классификации коллекций. У. ввел материалы каменного века в общую систему русских древностей, предотвратив отрыв первобытной археологии от остальных ее разделов.

С созданием Московского археологического общества и Российского Исторического музея благодаря Уварову сложился московский археологический центр. Съезды, собиравшиеся МАО, сделали Москву место притяжения для региональных исследователей древности. В периодизации истории и российской археологии период с 1846 по 1884 гг. называют «Уваровским».

У. известен как один из крупнейших коллекционеров своего времени. После смерти отца в 1855 г. он унаследовал богатейшее фамильное собрание произведений искусства и древностей в родовой усадьбе Поречье Московской губернии. Оно включало западноевропейскую живопись и скульптуру, книги и рукописи. У. значительно расширил и...

Удинцев Всеволод Аристархович (1865 — 1945)

У. – известный теоретик и историк права. Свою магистерскую диссертацию У. посвятил посессионному праву в «русском горном промысле». Автор подробно рассматривает развитие посессионного права и горнодобывающего дела в России, начиная со Средних веков. Так начало законодательства по данному вопросу У. относит к XVI в. и связывает его с деятельностью купцов Строгановых на Урале и в Сибири. С принятием в 1719 г. Берг-привилегии (позволявшей, в частности, передавать мануфактурное производство по наследству, ограничивающей вмешательство местных властей в промышленное производство и др.) начался второй этап в истории посессионного права. Также важной вехой в развитии данного вида права явилось, по мнению У., создание проекта Горного устава в 1806 г. Докторскую диссертацию У. посвятил торговому праву. Также среди значимых работ исследователя можно отметить труд, посвященный частноправовым системам и истории практики займа.

Успенский Федор Иванович (1845 — 1928)

У. внёс выдающийся вклад в развитие отечественного византиноведения и изучения всего «византийского содружества» (речь идёт, в первую очередь, о южных славянах). Собственно, с У. и Васильевского, который оказал значительное, пусть и своеобразное влияние на У. (они часто вступали в жаркие споры) начинается новый истинно научный период развития византиноведения в нашей стране. В ходе своих экспедиций У. изучил многие важные артефакты византийской истории, в своих многолетних курсах он оттачивал многие проблемы, десятки статей посвящены тем или иным византийским источникам. Поэтому трудно перечислить все вопросы по византийской истории, на которые старался ответить в своих трудах. У. Это и история сельского хозяйства, землевладения (например, изучал «пронию»), общины, и история образования, и история религиозной полемики, и блестящие персоналии. Трёхтомная «История Византии» – монументальное и многогранное сочинение, не имеющая в этом смысле аналогов в историографии. Интерес к Византии толкал историка к изучению ряда сюжетов истории Ближнего Востока (Сирии, Палестины, Египта и др.), а также Балкан и славянского мира в целом. Первая, ещё студенческая работа У. – серьёзный труд...

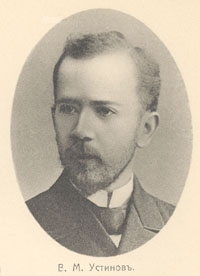

Устинов Владимир Михайлович (1870 — 1941)

У. известен своими трудами по истории государственного права, истории западных стран. Наиболее крупным трудом У. можно назвать трехтомное исследование о народном представительстве в Европе, в частности во Франции и Англии в период XVIII – начала ХХ вв. Также во время революционных событий 1917 г. издал целый ряд работ на актуальные темы: «Власть народа», «Монархия и республика», «Учредительное собрание» и др.

Устрялов Николай Герасимович (1805 — 1870)

Основным объектом изучения У. стала эпоха Ивана Грозного и Смутное время. Начав как публикатор источников о Смутном времени и его предыстории, У. оказался на волне общественного интереса к этим сюжетам в связи с польским восстанием 1830–1831 гг. Также одним из первых он обратил внимание историю Великого княжества Литовского. Основой своей методики У. считал разработку источников. В своих трудах У. проводил теоретическую и фактографическую разработку концепции российской истории, которая была согласована с государственной идеологией «официальной народности» сформулированной министром народного просвещения С.С. Уваровым и ставшей основанием политики в сфере образования, литературы и гуманитарных наук. Благодаря званию придворного историографа трудам У. присваивалось государственное значение. В сообществе российских историков У. занимал особое место. Своей диссертацией он оттолкнул от себя историков-карамзинистов, его знакомства с министрами и официальные милости вызывали ревность коллег. У многих были напряженные отношения с У. еще и по той причине, что добиваясь публикаций своих учебников и научных работ, он часто переходил дорогу таким известным ученым как Погодин, Соловьев...

Утин Борис Исаакович (1832 — 1872)

В центре внимания У. находился широкий спектр вопросов, связанных с историей и теорией законоведения. В частности, история русского права и современное английское право. Особенно У. интересовали вопросы, связанные с муниципальными и конституционными реформами, сторонником которых он являлся.

Утин Евгений Исаакович (1843 — 1894)

Е. И. Утин интересовался новейшей историей Европы, особенно историей Франции и Германии, политической деятельностью Бисмарка и Гамбетты. Второй областью научных интересов была современная ему литература.

Фаминцын Александр Сергеевич (1841 — 1896)

Ф. – известен прежде всего как историк музыки, музыкальный критик. Основал и возглавил газету «Музыкальный сезон». В своих исторических работах исследовал народную культуру и верования древних славян и Древней Руси. Перевел на русских язык сочинения и учебники многих европейских музыковедов (Э.Ф.Рихтер, А.Б.Маркс, Ф.Дрэзеке).

Для исторической науки особое значение имеют два его сочинения: «Божества древних славян» и «Скоморохи на Руси». Ф. был одним из последних представителей мифологической школы. В «Божествах» была предпринята попытка описания языческого мировоззрения славян, используя по большей части данные народных песен. Как отметил С. А. Токарев (История русской этнографии. Дооктябрьский период») книга написана в духе мифологического направления.В рецензиях на книгу было высказано много критических замечаний, тем не менее, концепция Ф. сохраняет интерес до сего дня, не случайно ссылки на его работу можно найти во многих трудах по истории религии славян – от Л. Нидерле до Б. А. Рыбакова. Правда, поляки (Г. Ловмянский и А. Гейштор) с его трудом не знакомы. В «Скоморах» на основе обширного материала даётся живая и увлекательная история одного из интересных явлений...

Фармаковский Борис Владимирович (1870 — 1928)

В центре внимания Ф. находились вопросы античной культуры и искусства. Чрезвычайно значимым является его вклад в развитие отечественной археологической науки. Ученому принадлежит заслуга разработки системы археологического исследования античного города.

Фармаковский Мстислав Владимирович (1873 — 1946)

Специалист в области реставрации и консервации. Искусствовед. Занимался вопросами реставрации и хранения музейных ценностей.