Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс

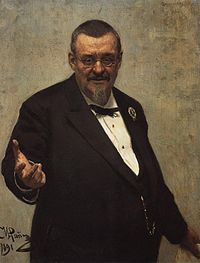

Солнцев Федор Григорьевич (1801 — 1892)

Профессиональный путь С. являлся частью научной, национально-религиозной и культурной жизни России середины XIX в. Целенаправленный характер охранительной политики, проводимой правительством Николая I, идейно сформировал творческие и научные установки мастера. Он принимал активное участие и был ключевой фигурой почти во всех фундаментальных проектах императора, связанных с фиксацией, сохранением, реставрацией и изучением памятников древнерусского культурного и исторического наследия, а также с укреплением православной веры и русского элемента на территориях Западных губерний Российской империи.

С. - автор свыше 5000 рисунков и акварелей. Значительная часть этих работ (более 1400) хранится в фонде графики Музеев Московского Кремля; другая часть (альбом с рисунками костюмов и типов народов России) – в Публичной библиотеке Нью-Йорка. Часть произведений С., а также его личной коллекции, включавшей предметы древнерусского быта и вооружения, погибла при пожаре в его доме.

С. как художник обогатил технику акварельной живописи за счет использования дополнительных материалов. В ходе фиксации предметов, хранившихся в Оружейной палате, нередко восстанавливал историю их...

Соловьев Евгений Андреевич (1866 — 1905)

Автор ряда биографий в ЖЗЛ Павленкова. Перед смертью начал писать историю пролетариата, но этот текст так и не был закончен.

Солодникова Мария Ивановна (1899 — ?)

Специалист по вопросам марксизма-ленинизма. В годы учебы в Ленинградском Институте Красной профессуры подготовила диссертацию «Дискуссия о профсоюзах 1921 г.»

Сомов Андрей Иванович (1830 — 1909)

Еще преподавая физику и математику в разных учебных заведениях Петербурга. В 1863 г. появилась статья "Академическая выставка 1863 года" посвященная указанному в названии статьи событию. Первая крупная работа Сомова в области создания каталогов для музеев - описание собрания Императорской академии художеств (т.1-3, 1872-1886). За эту работу Андрей Иванович получил Уваровскую премию. Произведения коллекции Академии хранились и выставлялись в произвольном порядке, что затрудняло зрителю просмотр и понимание. С. связывал доступность музея с появлением каталога и в 1871 г. он высказывает желание заняться подготовкой такого каталога. По плану ученого должно было быть создано 4 тома. Первый Сомов хотел посвятить оригинальным произведениям русской живописи. Второй включил бы в себя каталог портретов зала Совета Академии. Третья книга должна была быть посвящена картинам иностранной школы. Завершающий том - описание картин, переданных в дар Академии графом Н.А.Кушелевым-Безбородко. После создания каталога для собрания Академии Художеств С. идет дальше в области популяризации музейного собрания и искусства в целом - он предлагает руководству Академии создать собственный печатный орган. В...

Сопиков Василий Степанович (1765 — 1818)

Книговедение. Библиография. С. - составитель «Росписи российских книг» и «Опыта российской библиографии», в которых попытался составить реестр всех когда-либо выходивших в России книг. Эти труды остаются актуальным до сих пор. Сам С. считается одним из первых значимых исследователей библиографии в России.

Спада Антон Францевич (1779 — 1843)

Спасович Владимир Данилович (1829 — 1906)

С. – известный российский юрист, специалист по теории права, также С. уделял внимание изучению истории польской литературы. Будучи известным адвокатом, С. в своих речах и научных трудах обращался к целому ряду вопросов, касающихся судебной деятельности – стиль и структура защитительных и обвинительных речей, психофизиологический портрет обвиняемого, поведение присяжного поверенного при проведении политических дел, организация судебного процесса. Относительно последнего вопроса, стоит отметить, что изначально С. негативно относился к идее введения в России судов присяжных, полагая, что российское общество еще недостаточно развито для таких изменений. Наиболее крупным научным трудом С. можно назвать изданный в 1863 г. один из первых русских учебников по уголовному праву. В нем С. разбирает философские учения Канта, Фихте, Гегеля, Бентама, а также теории ведущих европейских криминалистов. С. дает представление об истории уголовного права, практик применения судебных наказаний начиная с античных времен. Ряд положений, изложенных в учебнике произвели неоднозначную реакцию в научной среде. В итоге указом Александра II учебник был запрещен. Изучая историю славянских народов (особенно...

Спасский Григорий Иванович (1783 — 1864)

С. – крупный специалист по истории, культуре, географии и этнографии Сибири. Автор целого ряда трудов, посвященных колонизации Сибири, жизни коренных народов края, источникам по истории Сибири. Один из создателей журналов «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник». Также занимался каталогизацией книг и рукописей фондов Публичной библиотеки. Автор трехтомного Горного словаря.

Сперанский Валентин Николаевич (1877 — 1957)

В центре исследовательской деятельности С. – история философской мысли. В своих трудах и лекционных курсах С. касался прежде всего развития политических теорий. Наиболее крупный из изданных им трудов по данной теме «Общественная роль философии: Введение в историю политических учений», 1913. В 1922 г. С. издает труд о политических идеях аббата Ф.-Р. Ламеннэ, известного французского писателя. После эмиграции С. занимался преимущественно публицистической деятельностью.

Спицын Александр Андреевич (1858 — 1931)

Один из основоположников современной археологии в России. Крупнейший специалист по средневековым русским древностям. Занимался изучением, систематизацией, каталогизацией древностей России (бронзовый век, скифо-сарматские, волжско-камские, славянские древности). Внёс огромный вклад в систематизацию российских древностей, их хронологию и культурно-историческое определение. Используя богатый архив Императорской Археологической комиссии, куда стекались археологические данные изо всех краёв страны, и коллекции разных музеев, он создал аналитические обзоры древностей большинства регионов Европейской России Датировал и атрибутировал многие важнейшие археологические памятники. Одним из первых в России применил многие передовые методы изучения древностей, в частности картографический метод. Его работа «Расселение древнерусских племен по археологическим данным» (1899) основана на применении этого метода и позволила выявить по женским украшениям - височным кольцам ареалы обитания отдельных восточнославянских племен: полян, радимичей, кривичей, вятичей, северян и т.д. Эта работа подтвердила рассказ о расселении восточнославянских племен, содержащийся в недатированной части «Повести...