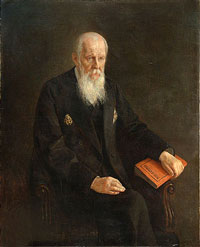

Солнцев Федор Григорьевич

(1801 — 1892)

Вероисповедание

Социальное происхождение

Место рождения

Место смерти

Место захоронения

Образование

Учителя

- А.Г. Варнек

- А.Е. Егоров

- С.С. Щукин

Годы научной деятельности

Этапы научной карьеры

| Должность | Учреждение | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1824 | Академия художеств | |||||

| 1859 | Археологическая комиссия | |||||

| 1876 | 1892 | Профессор | Академия художеств |

Основные вехи жизни

Начальное образование получил под руководством старшего брата Дениса. В 1815 г. С. по настоянию отца покинул село и переехал в Санкт-Петербург. При содействии художника К.И. Головачевского в этом же году поступил в Императорскую Академию художеств, которую окончил в 1824 г. по классу портретной живописи. Был награжден золотой медалью второго достоинства за картину «Крестьянское семейство перед обедом». Получил звание художника 14 класса и аттестат 1-й степени, остался пенсионером по классу портретной живописи. Евангельская тема «Воздадите кесарево кесареви, а Божие Богови» легла в основу композиции итоговой пенсионерской работы - акварели «Спаситель и фарисеи», удостоенной золотой медали первого достоинства (1827).

В 1824 г. был зачислен на службу в Академию художеств «по части археологической и этнографической». С конца 1820-х гг. С. стал главным помощником А.Н.Оленина в издании археологических трудов. В начале 1830 г. он рисовал «Керченские» и «Фанагорийские древности», предметы Рязанского клада. Кроме того, в 1820-е г. А.Н. Оленин привлек С. к работам по созданию проектов различной форменной одежды.

В 1830-е - 1850-е гг. осуществил поездки по древнерусским городам, монастырям и церквям, с целью выявления, обмеров и художественной фиксации памятников зодчества, живописи, церковной утвари, старинных книг, предметов быта. Посетил города: Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Коломна, Александров, Звенигород, Тверь, Торжок, Осташков, Тула, Воронеж, Новгород, Псков, Ладога, Белозерск, Смоленск, Орел, Старая и Новая Рязань, Ярославль, Кострома, Казань, Киев, Чернигов, Полтава, Могилев, Витебск. Ежегодно ездил в Москву для фиксации «древностей», хранившиеся в Оружейной палате, соборах Московского кремля, московских храмах и монастырях, делал акварельные зарисовки различных видов Москвы.

К началу 1840-х гг. С. создал около 3000 рисунков, представлявших виды городов, зарисовки, обмеры и планы монастырей, храмов и других зданий, их интерьеров, изображения одежды, церковных облачений и утвари, старинных книг и предметов быта, этнографические зарисовки и т.д. Для издания «Древности Российского государства» были отобраны 509 рисунков.

В 1835-1838 гг., участвовал в реставрационных работах в Московском Кремле (древние терема, церкви Рождества Богородицы, Лазарева воскресения, Рождественская и Крестовоздвиженская, Теремной дворец).

1838-1849 гг. - работа над интерьерами Нового, или Большого Императорского дворца, строившегося в Московском кремле, проектировал паркеты, парадные двери орденских залов (Георгиевского, Александровского и Екатерининского, 1843-1845), шпалеры, шторы и ковры.

Реставрационные работы 1840 – 1850-х гг. В 1842 г. С. участвовал в восстановлении фресок Новгородского Знаменского собора; в 1843-1853 гг. проводил работы по открытию и возобновлению древней живописи Киевского Софийского собора и реставрировал фрески Успенского собора Киево-Печерской лавры; в 1844 г. - курировал реставрационные работы в Дмитровском Владимирском соборе; в 1844 и 1859 гг. - открыл древние фрески в Успенском Владимирском соборе; в 1859 г. - фрески церкви Покрова на Нерли и Владимирском Успенском монастыре.

В 1843 г.– назначен преподавателем живописи в Санкт-Петербургской духовной семинарии, до 1867 гг. - руководитель иконописного класса, разработал программу обучения, опубликованную Синодом в 1849 г. отдельным изданием в качестве учебного пособия.

В декабре 1859 г. был причислен к Императорской археологической комиссии для «отыскания и возобновления древней стенной иконной живописи в древних православных церквах».

В начале 1860-х гг. работал в Александро-Невской лавре. В 1861-1862 гг. он работал над реставрацией Свято-Троицкого Александро-Невского собора, в течение 1863-1864 гг. над реставрацией лаврской церкви Святого Духа. В 1862-1863 гг., создав эскизы росписей церкви Успения пресвятой Богородицы и Троицкого собора. В 1863 г. ввиду заслуг С. Академия художеств удостоила его титула почетного вольного общника.

В 1876 г. состоялось торжественное чествование полувекового юбилея художественной и археологической деятельности С. и получения им звания академика. От Императорского археологического общества он получил выбитую, по случаю юбилея, большую золотую медаль с его портретом. С. удостоен звания профессора Императорской Академии художеств.

В ноябре 1886 г. в Академии художеств чествовали 50-летия службы С. в звании академика, С. получил чин действительного статского советника.

Общественная деятельность

С 1875 г. – действительный член Императорского Московского археологического общества.

Награды

Орден св. Владимира 3-ей и 4-ой степеней (за участие в возобновлении древних теремов в московском Кремле); орден св. Анны 2-ой степени; орден св. Станислава 2-й и 1-й степени. 22 августа 1841 г. получил знак отличия за беспорочную службу при грамоте за 15 лет археологической и художественной деятельности. 24 сентября 1844 г., за сделанные исправления живописи в Киевском Успенском соборе и за обновление убранства всего Софийского собора, С. пожалован бриллиантовым перстнем. В 1849 г. за труды по возведению Московского Кремлевского дворца получил в награду золотую медаль и 1200 руб. В 1852 г. за службу при СПб. Духовной семинарии Солнцеву объявлено Монаршее благоволение.

Область научных интересов, значение в науке

Профессиональный путь С. являлся частью научной, национально-религиозной и культурной жизни России середины XIX в. Целенаправленный характер охранительной политики, проводимой правительством Николая I, идейно сформировал творческие и научные установки мастера. Он принимал активное участие и был ключевой фигурой почти во всех фундаментальных проектах императора, связанных с фиксацией, сохранением, реставрацией и изучением памятников древнерусского культурного и исторического наследия, а также с укреплением православной веры и русского элемента на территориях Западных губерний Российской империи.

С. - автор свыше 5000 рисунков и акварелей. Значительная часть этих работ (более 1400) хранится в фонде графики Музеев Московского Кремля; другая часть (альбом с рисунками костюмов и типов народов России) – в Публичной библиотеке Нью-Йорка. Часть произведений С., а также его личной коллекции, включавшей предметы древнерусского быта и вооружения, погибла при пожаре в его доме.

С. как художник обогатил технику акварельной живописи за счет использования дополнительных материалов. В ходе фиксации предметов, хранившихся в Оружейной палате, нередко восстанавливал историю их бытования на основе архивных данных; в процессе работы также обращался к историческим исследованиям. Некоторые памятники старины, запечатленные им, позднее были утеряны, что повышает ценность его работ.

За огромные достижения в области художественной археологии С. был назван современниками «художником-археологом». Главный редактор журнала «Русская старина» М.И. Семевский указал, что «художник Солнцев произведениями своими пробудил в русских художниках чувство народного самосознания и уважения к образам, завещанным нам предками». Работы С., явились для современников источником, вдохновлявшим архитекторов и художников, работавших в русско-византийском стиле, приблизив общественное сознание к пониманию ценности и значимости древнерусских памятников и вновь подняли и заострили вопрос об их сохранении в середине XIX в. Таким образом, С. стал одним из основоположников русского стиля в отечественном искусстве XIX в. Рисунки С. послужили источником творчества мастеров отечественных ювелирных фирм XIX в., выпускавших предметы светского декоративно-прикладного искусства, церковной утвари.

В реставрационной деятельности следовал методу исторических аналогий, характерному для работ подобного рода середины XIX в., названному исследователями XX в. «фальшивым» и «псевдорусским». При том, что в процессе реставрации сакральное значение памятника превалировало над его исторической и культурной ценностью, С. одним из первых осознал значимость каждого слоя фресковой живописи, сформировавшегося в течение нескольких столетий. Он ввел в качестве обязательного для последующих реставраций метод послойного копирования средневековой живописи, что позволило увеличить возможность ее сохранения. В реставрации храмов Киева С., зафиксировав каждый слой древней живописи, создал условия для сохранения ее в дальнейшем. С. принадлежит честь открытия и реставрации фресок и мозаик XI в. в Киевском Софийском соборе, о существовании которых до 1843 г. не было известно. В середине XIX в. С. был одним из самых больших знатоков древнерусской живописи.

Ученики

- А.П.Рябушкин

- И.П. Пожалостин

- П.И. Брусников

Публикационная активность

Основные труды

Древности Российского государства. Рис. Ф.Г. Солнцева. Описания А.Ф. Вельтмана и И.М. Снегирева. Вып. I - VI. М., 1849 - 1853. 2-е изд. 1871 - 1887.

Моя жизнь и художественно-археологические труды // Русская старина. 1876. Т. 15. Январь. 109—128; февраль. С.311—323; март. С.617—644; май. С. 147—160; июнь. С.263—302.

Солнцев Ф.Г. Рисунки рязанских русских древностей, найденных в 1822 г. близ с. Старая Рязань. Рис. худ. 14 кл. Федора Солнцева. Альбом в кн.: Оленин А.Н. Рязанские русские древности. СПб., 1831.

Солнцев Ф.Г. Киевский Софийский собор / Альбом литографий. СПб.: Имп. Рус. Арх. Общ-во, 1867. [Рис. Ф.Солнцева, К.Маевского, И.Медведева, В.Прохорова.]

Оленин А.Н. Рязанские русские древности или Известие о старинных и богатых великокняжеских или царских убранствах, найденных в 1822 году близ села Старая Рязань. СПб., 1831. [Иллюстрации выполнены Ф.Г.Солнцевым]

Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском музее Эрмитажа. Рис. Ф.Г. Солнцева. СПб., 1854. 2 тт.

Оленин А.Н. Археологические труды в 4-х тт. под ред. Н.И. Стояновского со 100 снимками Ф.Г. Солнцева. СПб., 1877, 1881, 1882.

Солнцев Ф.Г. Моя жизнь и художественно-археологические труды : Рассказ акад. Ф.Г. Солнцева : 1801-1876. - [СПб., 1876]

Основная биобиблиография

Булгаков Ф.И. Наши художники: В 3 т. Т.Н. СПб., 1890. С. 176-180.

Верховец Я.Д. Федор Григорьевич Солнцев. Художник-археолог. СПб.: Тип. Д.М.Краевский, 1899.

Петров П.Н. Ф.Г.Солнцев. Очерк его художественно-археологической деятельности // Известия РАО, VIII. Спб., 1877. С. 267—269.

Семевский М.И. Некролог по случаю кончины Ф.Г.Солнцева // Новости, № 64. 1892. С.2.

Собко Н.П. Ф.Г. Солнцев и его художественно-археологическая деятельность // Вестник изящных искусств. СПб., Т. 1. Вып. 3 - 4. С. 471 - 481.

Строители и рисовальщики Воронихин, Солнцев, Серяков. Изд. 2-е. Пг. 1915.

Стасов В.В. Памяти Федора Григорьевича Солнцева. // Северный Вестник. 1892. Апрель. Отделение II. С. 113—169.

Евтушенко М.М. Академик живописи Ф.Г.Солнцев (1891 – 1892). М.: Кучково поле, 2017.

Аксенова Г.В. Художник, археолог, академик. Жизнь и труды Федора Солнцева // Родина, 2004. № 3. С. 101 - 105.

Путинцева А.Н. Федор Солнцев. Портрет художника / Рыбинский музей-заповедник. Рыбинск, 2006.

Архив, личные фонды

Архив ГЭ.

Ф.1. Оп.15. Д.15.

Архив ИИМК РАН.

Ф-1 (Именной фонд, Императорская Археологическая комиссия). Д. 9, 13, 25,28, 29. (Альбом с литографиями Ф Г. Солнцева, сделанными в Киево-Софийском соборе)

Ф-3 (Археологическое общ-во). Д. 21, 131.

Ф-7 (Фонд А.Н.Оленина). Собрание литографий по рисункам Ф.Г.Солнцева.

ФР-1 (Именной фонд). Д. 13, 28, 39, 49, 465.

ГРМ. Отдел рукописей. Ведомственный архив.

Ф.14. Д. 137—144 (дневники Ф Г Солнцева). В Отделе древнерусского искусства содержится подписной Молитвослов, в Отделе рисунка и акварели ХVШ-ХХ вв. хранятся рисунки, графика и акварели Ф. Г. Солнцева, а также подарочный альбом, поднесенный им М. И. Семевскому (Инв. № Р-5959; 35660).

НБА PAX.

Ф. 11. On.1. Ед.хр. 1250, 1251 и б/н.

НИМ PAX.

Ед.хр.А-4621-4624, 4626-4635, 4638. 15 подписных рисунков ФГ Солнцева, созданных для монографии «Памятники русской старины в Западных губерниях Империи, издаваемые по Высочайшему повелению П Н Батюшковым 1868-1874»

ОР РНБ.

Ф.40 (Архитектурные чертежи, подписные рисунки, созданные мастером в 1830-1840-е гг.). Д. 246, 267, 307—315, 843849,1000). 11 .

Ф. 542 (Фонд А.Н.Оленина). Д.39 (заметка А Н Оленина о Ф.Г Солнцеве).

Ф. 708 (Фонд Н.П.Собко). Д. 620.

Ф 709 (фонд Н П Собко) содержит отдельные факты биографии художника.

РГАДА.

Ф.1239. 0п.3-60. Д.29937.

РГИА.

Ф. 384 (Министерство Гос.имуществ). Оп.6. Д.21.

Ф. 485 (фонд Сената) хранит собрание рисунков, вошедших позже в «Древности», а также варианты антиминсов, созданных рукой Солнцева

Ф 472 (фонд Министерства Императорского двора) содержит документы о восстановлении Теремного дворца, возобновления принадлежащих ему церквей, а также построения Нового, или Большого, Кремлевского дворца в Москве.

Ф. 777, ф. 789 (Именной фонд) хранит личное дело Ф Г Солнцева, послужной список и сведения о правительственных заказах и наградах, список работ, реестр передвижения по службе, переписка и отзывы современников.

Ф. 796 (фонд Святейшего Синода) содержит документы, связанные с руководством Солнцевым иконописным классом, и с изготовлением иконостасов для церквей Западных губерний

Ф.468 (Духовное завещание Ф.Г.Солнцева). Оп.13. Д.413.

Ф. 472 (Фонд Канцелярии Министерства Императорского двора). Оп.З. Д.1, 35; 0п.2/10/50. Д.69; Оп.4/37/87. Д.75; Оп.13. Д.3304; Оп.17. Д.212, 2121; Оп.18. Д.26,47; Оп.19. Д.43617.

Ф. 485 (Фонд Сената).Оп. 1. Д.47-50.

Ф. 777 (Именной фонд). Оп.1, д.1075.

Ф. 789 (Именной фонд). On. 1. Д.1765; Оп.5. Д.58; Оп.14. Д.108-с; Оп.1. 4.2. Д. 62, 1894, 2472; Оп.19. Д.1644; 0п.20. Д. 10; Оп.14. Д.12335; 0п.20. Д.11-а,58.

Ф. 1267 (Западный Комитет). Оп.1. Д.34, 35.

РО ИРЛИ РАН.

Ф.265 (М.И.Семевский). Оп.1. Д. 19 (черновики журнала «Русская старина», где находится большое собрание документов, связанных с биографией Солнцева, его учебой в Академии художеств и первыми командировками)

Ф. 274 (М.И.Семевский). Оп.1. Д. 396—397 (1850—1914).1. (альбом М И Семевского «Знакомые» с автографами и рисунками Ф Г Солнцева)

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»: в Отделе рукописных, печатных и графических фондов (в фонде графики) содержится самое большое собрание рисунков ФГ Солнцева (ок 1400 ед. хр.). Здесь находится коллекция рисунков Древностей Московского государства, интерьеров парадных залов Большого Кремлевского дворца, а также Теремного дворца, созданных Ф. Г. Солнцевым самостоятельно и в соавторстве с другими художниками. Многие из рисунков вошли в многотомник «Древности Российского государства», а также изданы в книгах «Древности Босфора Киммерийского» и «Керченские древности». Часть работ не опубликована.

Работы Ф Г Солнцева имеются также в Государственном историческом музее; во Всероссийском музейном объединении «Третьяковская галерея» (19 ед. хр., в основном собрание акварелей художника)

Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс. СПб., 2016-.

Ред. коллегия: Т.Н. Жуковская, А.Ю. Дворниченко (руковод. проекта, отв. ред.), Е.А. Ростовцев (отв. ред.), И.Л. Тихонов

Авторский коллектив: Д.А. Баринов, А.Ю. Дворниченко,Т.Н. Жуковская, И.П. Потехина, Е.А.Ростовцев, И.В. Сидорчук, Д.А. Сосницкий, И.Л. Тихонов и др.