Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс

Поляков Александр Сергеевич (1882 — 1923)

Библиограф, историк книги и русской литературы. Во время работы Центральной Библиотеке Русской Драмы нашел неизвестные пьесы А. Григорьева, новые редакции произведений Чехова, Островского, Белинского.

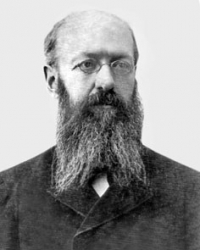

Помяловский Иван Васильевич (1845 — 1906)

Научная карьера П. была стремительной. 26 марта 1873 г. он защитил диссертацию «Эпиграфические этюды», материалы для которой были собраны во время заграничной командировки, и получил ученую степень доктора римской словесности. В его работе были представлены оригинальные разделы: «Древние наговоры» и «Римские колумбарии», где рассматривались подлинные древние и подражательные надписи, реконструировались черты погребальной культуры Рима. Во второй половине своего научного пути И.В. Помяловский проявил себя как выдающийся византинист, публиковавший многочисленные работы по христианской агиологии, палестиноведению. Его интересы в области византиноведения были широки: от издания каталогов средневековых монет до переводов житийной литературы.

Помяловский Михаил Иванович (1875 — 1938)

Педагог, историк, археограф

Попов Александр Николаевич (1818 — 1877)

Область научных интересов крайне широка. Хронологически она занимает период от XI до XIX вв. Географические границы научных интересов А. Н. Попова – Европа и Центральная Азия. Он издал большое количество источников по разным темам, например «Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными» (СПб., 1851-1871), «Дворцовые разряды» (СПб., 1850-1855), «Книги разрядные» (СПб., 1853-1856). Редактировал 4, 5, 8 тт. «Записок Императорского археологического общества. Главное его исследование, посвящённое Отечественной войне 1812 г. было завершено автором, но в печать, в виде отдельной книги не вышло и было издано только в виде нескольких очерков.

Попов Дмитрий Прокофьевич (1780 — 1864)

Попов Павел Степанович (1842 — 1913)

П. – востоковед-филолог, специализирующийся в китаистике. В центре его внимания были составление китайских словарей и переводы сочинений древнекитайских философов.

Поссельт Мориц Федорович (1804 — 1875)

Починков Александр Александрович (1877 — 1955)

История средневековой культуры Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Швеции, Норвегии, краеведение

Прахов Адриан Викторович (1846 — 1916)

Круг исследовательских интересов П. весьма широк. Первоначально главным объектом его изысканий являлась история античного — в первую очередь греческого — искусства, анализу которого он посвятил себя в студенческие годы и в период первой европейской командировки (в Германию, Англию, Францию и Италию). Этот же предмет стал темой большинства лекционных курсов, представленных им в российских учебных заведениях. Однако со временем сфера его исследований постепенно расширялась. С начала 1880-х гг. он обращается к изучению древнерусского искусства, а также художественных памятников Древнего Востока и Византии.

Прейс Петр Иванович (1810 — 1846)

Несмотря на свою недолгую жизнь, П. успел внести вклад в развитие отечественной славистики. Многие его научные выводы получили широкое распространение и не потеряли своего значения по сей день. П. выдвинул предположение о языковых и культурных связях литовцев с русскими славянами, внес вклад в изучение литовской мифологии. На основании исследования глаголических рукописей он пришел к выводу о том, что родиной глаголицы являлась Хорватия начала X в. В центре внимания П. также находились вопросы отношений славянских языков с другими европейскими и азиатскими языками. П. был первым, кто правильно определил отношение к польскому и полабскому языкам кушубского наречия, а также староболгарского к церковно-славянскому.