Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс

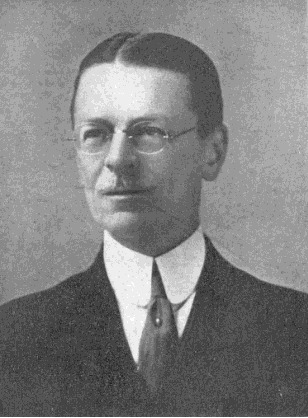

Корф Сергей Александрович (1876 — 1924)

Историк русского права, юрист.

Коскуль Геральд (Карл Вильгельм Александр) Александрович (1872 — не ранее 1918)

Историк искусства. В центре научных интересов – голландские художники конца XVII – начала XVIII в.

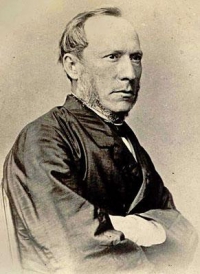

Коссович Каэтан Андреевич (1814 — 1883)

Костомаров Николай Иванович (1817 — 1885)

К.- крупный историк XIX в. Концепция К. очевидно выбивалась из историографического поля его эпохи. Основной интерес ученого был связан с изучением истории русского народа в единстве его составных частей (народностей – прежде всего, украинской и великоросской). Это обстоятельство предопределило достоинства трудов К. – насыщенность их этнографическим и фольклорным материалом, вниманием, которое историк уделял реконструкции быта народа. Такой подход разводил построения К. с современными ему историографическими направлениями и, прежде всего, государственной школой. Согласно концепции К. в основе исторического развития русского народа была борьба двух начал «вечевого» (превалировало в украинской народности) и «самодержавного» (доминировало в Великороссии), которое и побеждает с возникновением московской государственности. Об «украинском национализме» К. можно говорить с большой долей условности – историческим идеалом К., исходя из которого историк конструировал прошлое, была Россия «как центр славянской взаимности», но Россия - сознающая «законность племенного разнообразия в единстве», федерации славянских народов. Еще современники отмечали как несомненно сильные стороны работы К...

Костылев Василий Яковлевич (1848 — 1918)

К. – известный востоковед, японист. Его главным трудом можно назвать опубликованный в 1888 г. краткий очерк по истории Японии с древнейших времен до ХХ века, который является одним из первых русскоязычных исследований по истории данной страны. При написании этого труда К. использовал источники из различных азиатских стран, которые, однако носили сугубо официальный характер. К. попытался также проанализировать характер взаимоотношений Японии с соседними государствами – Китаем и Кореей. К. полагал, что древнейшая история Японии крайне сложна для изучения, т.к. источники этого периода часто носят эпический, мифологический характер. Также под руководством К. был издан подробный русско-японский словарь разговорного языка.

Котвич Владислав Людвигович (1872 — 1944)

К. являлся одним из наиболее признанных специалистов в области изучения калмыцкого, монгольского и алтайских языков. Являлся автором спорной концепции общего происхождения алтайских языков. Согласно его представлениям в древности существовала некая тесная языковая общность, охватывающая монгольскую тунгусо-маньчжурскую и тюркскую группы. В последние годы жизни К. обращается к изучению литовского языка, в частности, издает краткий курс грамматики литовского языка в 1940 г.

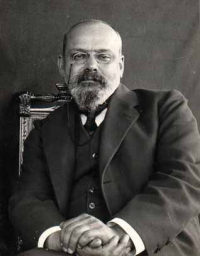

Котляревский Нестор Александрович (1863 — 1925)

К. – признанный специалист по истории русской литературы XVIII-XIX вв. В начале своего научного пути обращался к сюжетам, связанным со средневековой европейской поэзией, впоследствии в центре его исследовательской деятельности оказалось творчество таких известных писателей и поэтов как Рылеев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов и др.

Котляров Григорий Михайлович (1883 — 1938)

Историк, архивист, педагог, библиотекарь. Занимался изучением русских частных актов, декабристоведением.

Котов Григорий Иванович (1859 — 1942)

К. – крупнейший российский и советский архитектор, скульптор и реставратор. Благодаря его усилиям был построен православный собор в Вене, церковь Александра Невского в Варшаве, здание Городской думы в Москве, установлен надгробный памятник И.А.Вышнеградскому, восстановлен Успенский собор во Владимире-Волынском и др. Значительная часть построенных зданий К. проектировал вместе с известным архитектором М.Т.Преображенским. Во многих своих статьях К. обращался к истории русской архитектуры с древнейших времен и до XVIII века.

Кох Иван Иванович (1739 — 1805)

К. известен как нумизмат, эмбриолог, педагог. Как знаток арабского и других восточных языков, К. занимался составлением обычных для своего времени фантастических этимологий. Еще до открытий Ж.-Ф. Шампольона высказал ряд интересных догадок, в частности, о звуковом чтении египетских иероглифов, обычно рассматриваемых как символы. Эта гипотеза нашла отражение в его книгах, переведенных на русский язык в 1788-1789 гг.: «Опыт истолкования гиероглифов и надписей» и «Опыт изъяснения сфингов», где истолковывались иероглифические надписи на изображениях сфинксов на древних монетах. Труды К. - один из первых опытов востоковедения в России, – безусловно, не были строго научны. Их, в частности, довольно сдержанно оценивал крупный немецкий арабист О. Г. Тисхен. Как сочинитель К. сотрудничал в журнале Главного народного училища «Растущий виноград», где напечатал несколько научных статей.