Преподавательский корпус Петроградского-Ленинградского университета, 1914–1934 гг. (в процессе подготовки)

Каратаев Николай Михайлович (1875 — 1942)

Деятельность Н.М. Пржевальского. История Библиотеки академии наук.

Каргер Михаил Константинович (1903 — 1976)

История древнерусской художественной культуры, древнерусское зодчество, архитектурная археология, памятники древнерусского зодчества крупных средневековых центров: Киева, Новгорода, Ладоги, Галича, Полоцка, Витебска, Владимира - Волынского и др. Руководил археологическими и реставрационными работами в Новгороде (1928-1936), Киеве (1938-1952), Переяславле (1949), Галиче, Владимире-Волынском (1955-1956), Полоцке, Турове, Новогрудке, Витебске (1955), Изяславле (1957-1964).

Каргер Нестор Константинович (1904 — 1943)

Этнограф, лингвист, востоковед, специалист по Сибири и Северу. К. исследовал язык им культуру ненцев, кетов, гольдов. Автор кетского букваря, занимался также разработкой селькупской письменности.

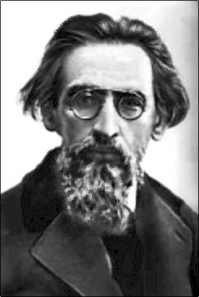

Кареев Николай Иванович (1850 — 1931)

Первые работы ученого были посвящены истории французского крестьянства. Впоследствии, особенно после 1917 г. К. возвращается к изучению истории Франции. На огромном источниковом материале К. исследовал историю французского крестьянства, впервые детально исследовал документы Парижской коммуны. Труды К. по французской истории оказали фундаментальное как на российскую и, будучи переведенными на иностранные языки, французскую и мировую историографию. К. – автор фундаментальных синтетических построений, связанных с историей Европы нового и новейшего времени, всеобщей истории в целом. В основе построений К. лежала своеобразная интерпретация позитивистской теории прогресса, с точки зрения которой он рассматривал ход всемирной истории. Теоретическим основанием синтетических построений К. было его понимание задач философии истории, в которой он выделял историологию (теорию исторического процесса – выявление его движущих сил, факторов и т.п.), историософию (искание смысла истории, оценка исторических событий, установление цели истории), историку (теория исторического знания – познание истории). Вместе с методологией истории, которая разрабатывает вопросы исторического построения и...

Каринский Николай Михайлович (1873 — 1935)

Признанный специалист по славянской филологии, этнографии и диалектологии. Внес большой вклад в изучение различных диалектов русского языка, изучая говоры Петербургской, Московской, Костромской губерний и Вятского края. Со временем стал использовать фонографические записи. Традиционно отмечается характерное для К. сочетание качеств палеографа и лингвиста. Занимался изучением древнейших памятников русской письменности – Остромирова Евангелия и «Слова о полку Игореве». В частности, он выдвинул предположение, что Остромирово Евангелие писано не одним, а тремя писцами. В изучении "Слова о полку Игореве" являлся сторонником гипотезы А.И. Соболевского о его псковском происхождении, указывая на ее языковую близость с текстами псковских рукописей. Автор ряда учебных пособий по древнерусской литературе и ее изучению, в частности, таких как "Славянская палеография" и "Образцы глаголицы".

Карпеченко Георгий Дмитриевич (1899 — 1941)

К. – известный советский генетик, автор признанных трудов по отдалённой гибридизации.

Карпов Николай Игнатьевич (1894 — 1973)

Свой научный путь К. начал как историк дореволюционного крестьянства, автор работ по вопросам ленинизма. Читал курс по истории русской литературы. Впоследствии стал специализировать на проблемах агрономии и производства молока.

Карсавин Лев Платонович (1882 — 1952)

В продолжение научной и преподавательской карьеры К. сфера его исследовательских интересов претерпевала заметную эволюцию. Наиболее ранние его научные работы были посвящены (в русле исследовательских изысканий его учителя, И.М. Гревса) изучению мировоззрения римской провинциальной аристократии периода поздней империи (статьи «Из истории духовной культуры падающей Римской империи: политические взгляды СидонияАполлинария», «Магнаты конца Римской империи: быт и религия»). Кроме того, большой интерес для него представляли различные сюжеты, связанные с историей католической церкви периода классического средневековья — и, в частности, с историей и учением нищенствующих орденов (прежде всего, францисканцев), а также развивающихся почти синхронно с ними европейских еретических течений. Обращение к этой сложной теме (отразившееся в ряде публикаций и учебных курсов), в свою очередь, подтолкнуло К. к исследованию гораздо более широкой медиевистической проблематики — а именно к анализу средневекового религиозного сознания в целом. Именно в рассмотрении средневековой религиозности как специфического целостного феномена начинает отчетливо проявляться оригинальность и самостоятельность К. как...