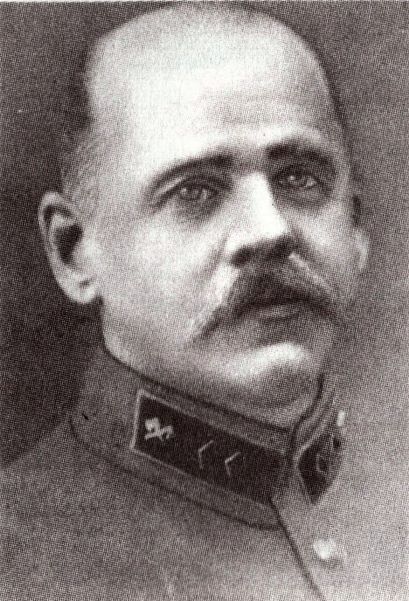

Саткевич Александр Александрович

(1869 — 1938)

Место рождения

Место смерти

Образование

Учителя

- Бейльштейн Федор Федорович

- Будаев Николай Сергеевич

- Егоров Николай Григорьевич

- Иностранцев Александр Александрович

- Кирпичев Нил Львович

- Коркин Александр Николаевич

- Коялович Борис Михайлович

- Марков Андрей Андреевич (старший)

- Михневич Николай Петрович

- Петров Николай Павлович

- Ридлер Алоиз

- Сонин Николай Яковлевич

- Султанов Николай Владимирович

- Хвольсон Орест Данилович

- Щукин Николай Леонидович

Годы работы в университете

Этапы карьеры в университете

| Должность | Подразделение | Факультет | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1925 | 1933 | сверхштатный профессор | кафедра механики | Физико-математический | |

| 1930 | 1933 | заведующий кафедрой | кафедра механического отделения | Физико-математический | |

| 1933 | 1936 | заведующий кафедрой | кафедра аэрогидромеханики | Математико-механический |

Основные вехи жизни, карьера вне университета

Родился в семье старшего врача Морского ведомства. С детства С., его братьев и сестер обучали французскому и немецкому языкам.

В 1879 г. С. начал учиться в Кронштадтском реальном училище. Больше всего на него произвели впечатление уроки директора училища Вильгельма Федорович Фридрихсберга, который одновременно преподавал геометрию и немецкий язык. В 1885 г. С. с отличием окончил основной курс реального училища (6 классов), после чего успешно сдал экзамены и поступил во второй кадетский корпус в Петербурге, где окончил седьмой класс. В 1886-1889 гг. С. обучался в Николаевском инженерном училище. Окончив Инженерное училище одним из первых, С. выбрал вакансию в Гренадерском Саперном батальоне. В течение двух лет он проходил службу в селе Медведь Новгородской губ., где преподавал в батальонном «гальваническом классе», а также в скором времени был привлечен к исполнению обязанностей батальонного адъютанта и должен был вести всю канцелярию.

Осенью 1891 г. С. поступил в Николаевскую военно-инженерную академию, которую окончил в 1894 г. и в качестве помощника производственных работ в Инженерном ведомстве стал заниматься постройкой новых и надстройкой старых зданий Артиллерийского училища.

С 1896 г. С. – репетитор по механике Николаевской инженерной академии и училища. В 1896-1897 учебном году в качестве вольнослушателя посещал занятия на физико-математическом факультете Петербургского университета, а в 1897-1898 учебном году слушал лекции в Петербургском технологическом институте.

В 1898 г. С. прочел две пробные лекции в инженерной академии, которые он также издал в виде литографированных трудов, после чего получил право чтения лекций в академии. Осенью 1898 г. был командирован на год заграницу – в Германию, Англию, Францию, Швейцарию и Италию – для дальнейшего усовершенствования в математических и механических науках и знакомства с наиболее выдающимися инженерными сооружениями. С. посещал занятия в Шарлоттенбургской высшей технической школе в Берлине, учился в Цюрихском политехникуме и университете. Вернувшись из командировки в 1899 г., он разработал несколько новых курсов для академии и училища, в т.ч. спец. курс «Введение в высший математический анализ».

Еще до поездки заграницу он стал участником кружка Марии Ивановны Страховой – Подвижного музея учебных пособий, познакомился с Е.Д. Стасовой и А.М. Коллонтай. С последней он был в очень близких отношениях. За рубежом он встречался с Г.В. Плехановым, П.П. Масловым, А.Г. Шляпниковым, посетил социалистический конгресс в Штутгарте.

В 1902 г. С. защитил диссертацию, а в 1903 г. стал экстраординарным профессором академии, с 1914 г. – ординарным и с того же года заслуженным.

В 1907-1914 гг. С. состоял преподавателем по курсу двигателей на Интендантском курсе, преобразованном затем в Интендантскую академию, а в 1918 г. – в Военно-хозяйственную академию. С 1923 г. вел курс прикладной механики в академии и состоял председателем предметной комиссии по математико-механическим и строительным предметам преподавания.

С. также занимался вопросами устройства водоснабжения и канализации, участвовал в водопроводных съездах, привлекался к экспертизе проектов переустройства водоснабжения и устройства канализации Петербурга, к водопроводно-канализационным проектам для Ставрополя, Черкасс и других городов. Он участвовал в разработке типа паровозов и тендеров Полевых железных дорог и в составлении предварительных смет на постройку Харьковского завода русского Паровозостроительного механического общества.

В качестве эксперта или члена участвовал в различных технических комиссиях, в т.ч. по устройству и оборудованию Центральной научно-технической лаборатории военного ведомства, по приемке системы отопления и вентиляции здания Петербургского городского кредитного общества по переустройству электро-осветительных станций Царского Села, по переустройству вентиляции здания Эрмитажа, по сравнительной оценке проектов вентиляции монетного двора (в 1924 г.) и многих других, а также – состоял членом многих экспертных комиссий и жюри на различных выставках и конгрессах.

В 1911 г. С. руководил учебными и дипломными проектами, а затем – всем курсом по водоснабжению и канализации в Петербургском институте инженеров путей сообщения. С 1915 г. – экстраординарный профессор, с 1918 г. – ординарный профессор, сначала по кафедре санитарной гидротехники, затем – по кафедре гидравлики, с того же года – заведующий Гидравлической лабораторией института.

С 1909 г. работал на инженерно-строительном факультете Высших женских политехнических курсах (позже II Петроградский политехнический институт). В 1918 г. избран был этим институтом профессором по кафедре теоретической механики, а затем также по кафедрам гидравлики и отопления и вентиляции, каковым и состоял до времени закрытия института в 1924 г.

В 1912-1914 гг. состоял также преподавателем Военной автомобильной школы – по курсу теории автомобильного двигателя, и с 1921 по 1923 г. преподавателем по курсу прикладной механики в военной школе авиатехников и авиамехаников.

С 1909 г. он стал заниматься холодильным делом, с 1920 г. вел курсы по этому предмету в Технологическом институте (с 1926 по 1929 г. в качестве профессора) и на механическом факультете I Петроградского политехнического института, где в 1921 г. стал читать курс холодильных установок и несколько позже стал заведовать кабинетом по холодильному делу.

Кроме того, он участвовал в качестве лектора во временных курсах по холодильному делу (в Петербурге и Москве) и по санитарной технике (в Санитарно-техническом институте в Петербурге в 1908 г.), был членом экспертиз при опытной холодильной перевозке пищевых продуктов, по устройству холодного склада в Архангельске, по выработке типов холодных вагонов.

После начала Первой мировой войны С. стал начальником Николаевской военно-инженерной академии и училища. Он был также председателем подготовительной комиссии в Особом совещании по обороне, участвовал в разработке проектов положения о земских и городских союзах, о военно-промышленных комитетах. С 1917 г. – генерал-лейтенант.

В 1916 г. С. женился на вдове Екатерина Григорьевне Сокольской (урожд. Синягиной). У них было двое общих детей – Кира (род. 21 февраля 1916 г.) и Ирина (род. 7 июля 1917 г.). Кроме того, он воспитывал четверых детей жены от первого брака.

В 1918 г. С. состоял консультантом опытно-строительного отдела (позже – бюро) управления ирригационными работами в Туркестане, до времени закрытия этого учреждения. С 1923 г. – член Совета Научно-мелиорационного института.

В 1918 г. был приглашен членом Технического совещания Управления работами на р. Волхове и затем в 1920 г. – членом Технического совещания Управления работами на р. Свири, в каковой должности состоял до 1922 г.

В 1919 г. С. арестовали, он был под угрозой расстрела, однако благодаря ходатайствам А.М. Коллонтай тогда ему удалось избежать этой участи.

По инициативе инженера-кораблестроителя Константина Петровича Боклевского, как один из немногих теоретиков по гидромеханике, оставшемся в Петрограде, был привлечен к чтению нового курса аэромеханики как основы авиации в Петроградском политехническом институте (в 1920 г. в качестве преподавателя, с 1921 г. в качестве профессора), в 1922 г. он стал профессором поэтому курсу и в Институте инженеров путей сообщения. В последнем он также вел курс гидравлики, а в 1920-1921 гг. возглавил факультет водных сообщений. В 1928-1929 гг. он был деканом факультета воздушных сообщений в институте.

На химическом факультете Военно-технической академии РККА, образовавшейся после слияния Артиллерийской академии и Военно-инженерной академии, читал курс термодинамики. Временно также преподавал отопление и вентиляцию. В 1922-1925 гг. - начальник факультета военных сообщений академии.

Как видно из трудовой биографии С., он совмещал работу сразу в нескольких образовательных и научных учреждениях. Это вызывало недовольство менее деятельных лиц, 28 сентября 1928 года в рязанской газете «Рабочий клич» вышла заметка «Подготовка специалистов должна быть реорганизована», где в качестве примера недопустимого совместительства рассказывалось о работе С. одновременно в Военно-технической академии, Технологическом институте, ЛГУ, Гидрологическом институте и на факультете воздушных сообщений Институте инженеров путей сообщения. Этот текст не остался незамеченным, и Главпрофобр направил по адресу всех мест работы С. требование принять меры по устранению недопустимых форм совместительства службы научных работников вузов. И С. пришлось расстаться с некоторыми учреждениями.

С 1930 г. – профессор аэрогидромеханики и заведующий научно-исследовательским бюро Института гражданского воздушного флота, декан факультета воздушных сообщений; с того же года – заведующий гидравлической лабораторией Института инженеров водного транспорта, и параллельно – профессор Гидротехнического института.

С. принимал участие и в организации научных обществ: Русского физико-химического общества, Русского технического общества, Математического общества, до Первой мировой войны – Союза германских инженеров.

Кроме того, С. руководил работой Ленинградского комитета по холодильному делу, участвовал в жилищно-кооперативных органах – был членом Правления и секретарем, а позже и председателем Ревизионной комиссии, затем – казначеем ЖАКТа, секретарем Объединенного ЖАКТа.

В начале 1930-х он был арестован, но вскоре выпущен за непричастностью к делу.

С 1933 г. – член-корреспондент Академии наук по Отделению математических и естественных наук (гидродинамика). С 1934 г. – заведующий кафедрой вентиляции и отопления Военно-инженерной академии.

Ночью 8 февраля 1938 года пожилой С. был арестован. Он обвинялся как участник контрреволюционной офицерской монархической организацией, занимавшейся шпионской и диверсионной деятельностью. 19 июня 1938 г. Комиссия НКВД и Прокурора СССР приговорила С. к высшей мере наказания. Расстрелян 8 июля 1938 года. В том же году был исключен из Академии наук. Посмертно реабилитирован 14 мая 1956 года, и в 1957 г. восстановлен в Академии наук.

Область научных интересов, значение в науке

С. – военный инженер. Его можно назвать энциклопедистом, технически одаренным человеком с очень широким кругом интересов. С. – специалист в области термо-, гидро-, аэродинамики, теории винтовых и циркуляционных потоков жидкости. Он стоял у истоков разработки теоретических и практических вопросов, связанных с холодильным делом, занимался вопросами устройства водоснабжения и канализации, оказался в первых рядах теоретиков авиационного дела. Автор более сотни трудов и энергичный педагог, преподававший в основных технических вузах Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Он участвовал в многочисленных научно-практических съездах, привлекался к экспертизе проектов переустройства водоснабжения и устройства канализации различных городов, был членом нескольких научных обществ и членом-корреспондентом АН.

Диссертации

| Год защиты | Тип диссертации | Название диссертации | |

|---|---|---|---|

| 1902 | Магистерская | Установившееся прямолинейное движение газа, далекого от условий сжижения | С. защитил диссертацию на соискание звания экстраординарного профессора по кафедре прикладной механики. |

| 1935 | Докторская | доктор технических наук без защиты диссертации (?) |

Основные курсы

| Факультет преподавания | Название курса | |||

|---|---|---|---|---|

| 1925 | 1926 | Аэро-гидромеханика | ||

| 1930 | Аэро-гидромеханика | |||

| 1930 | 1930 | Гидравлика | ||

| 1930 | 1930 | Гидравлические двигатели и насосы | ||

| 1930 | 1930 | Основы теории авиации |

Ученики

- Соков В.С.

- Степанов Ю.А.

Основные труды

Гидромеханика. СПб., 1904.

Начальный курс высшего математического анализа: Курс ст. кл. Николаев. инж. уч-ща. СПб.: К.Л. Риккер, 1905. 204 с.

Общий метод расчета водопроводных систем. СПб., 1906.

Интегральная диаграмма работ и ее применение к расчету двигателей. СПб.: типо-лит. Шредера, 1910. 28 с.

Натуральные координаты гидродинамики управляемого руслом потока. Л.: Изд. С.-З. промбюро ВСНХ, 1926. 82 с.

Аэродинамика как теоретическая основа. Пг.: Студ. б-ка И.И.П.С., 1923. 579 с.

Основной курс термодинамики. 3-е (1-е печ.) изд. Л.: Воен.-техн. акад. Р.К.К.А., 1925. 271 с.

Абсорпционная холодильная установка: Основы теории и расчет. М.: Транспечать НКПС, 1930 (5-я тип. Транспечати НКПС). 112 с.

Краткий курс гидромеханики и введение в гидравлику. М., 1931.

Теоретическая гидрология. Л., 1933.

Неточности современных теорий сопротивления обтекаемых тел. Л.: тип. ГГИ, 1933. 24 с.

Теоретические основы гидроаэромеханики. М.; Л., 1934. Т. 2.

Основная биобиблиография

Цветков О.Б. Основатель кафедры гидроаэромеханики (к 150-летию со дня рождения профессора Александра Александровича Саткевича) // Аэродинамика: Сб. статей / Под ред.Р. Н. Мирошина. СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2000, С. 4–7.

Архив, личные фонды

СПФ АРАН. Ф.870. Саткевич Александр Александрович (1869-1942), гидромеханик, член-корреспондент АН. 37 ед.хр.

СПФ АРАН. Ф.2. Оп.011. Д.347. Саткевич Александр Александрович, специалист в области гидродинамики и термодинамики, чл.-корр. АН СССР. Дело о выдвижении на звание академика АН СССР.

СПФ АРАН. Ф.155. Оп.002. Д.604. Саткевич А.А. – Сахаров С.И. 133 л.

ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.15. Д.314. Саткевич Александр Александрович. 6 л.

ЦГА СПб. Ф.Р-3025. Оп.1-2. Д.5179. Дело профессора А.А. Саткевича.

ЦГА СПб. Ф.Р-2881. Оп.28. Д.1383. Саткевич Александр Александрович

ЦГА СПб. Ф.Р-7240. Оп.12-1. Д.1210. Саткевич Александр Александрович. Доктор технических наук.

ЦГАИПД СПб. Ф.Р-1728. Оп.1-32. Д.249347. Саткевич Александр Александрович.

ГА РФ. Ф.Р4737. Оп.2. Д.1964. Саткевич Александр Александрович. 9 марта 1934 – 11 декабря 1935.

ГА РФ. Ф.Р9506. Оп.23. Д.5269. Саткевич Александр Александрович. 1935.

Составители и редакторы

В.В. Андреева, Е.А. Ростовцев

База данных «Преподавательский корпус Петроградского-Ленинградского университета, 1914–1934 гг.». Отв. редакторы Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук