Биографика

Лазарева Анна Михайловна (1907 — ?)

Новейшая история России, партийная организация Ленинграда в годы первой пятилетки, история Выборгской партийной организации г. Ленинграда, социалистические соревнования в СССР.

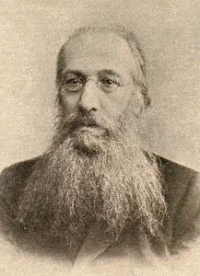

Ламанский Владимир Иванович (1833 — 1914)

Л. – известный специалист в области славянской истории и филологии. Его славянофильские взгляды во многом определили темы и идеи его научных исследований. В основе его главного труда «Три мира Азийско-Европейского материка» лежала идея о разделении всего исторического процесса на три мира – центральный романо-германский мир (ему предшествовал античный), азиатский и греко-славянский мир. Особую роль в последнем играет Россия, которая должна стать центром объединения славянских народов. Во многом такое предположение основывалось на лингвистическом анализе славянских языков. По мнению Л., только русский язык может претендовать на «всемирно-историческое значение», т.к. он имеет в Европе наибольшее количество родственных форм. Границы миров Л. определял согласно разным критериям – географическим, конфессиональным, этническим, политическим, лингвистическими и др. Прежде всего Л. интересовало положение славянских народов, он был первым из историков, кто тщательно проанализировал немецкую литературу по их истории. Объясняя разность между германским и славянским мирами, Л. выдвигает теорию возрастов различных народов, согласно которой отсталость славянского мира объясняется прежде всего...

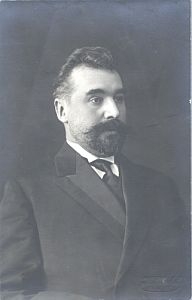

Ланге Ричард Осипович (1858 — 1903)

Лаппо Иван Иванович (1869 — 1944)

Главной областью научных изысканий Л. была история Западной России и Великого Княжества Литовского. Крупнейшими работами являются его публикации магистерской и докторской диссертаций, а также издания Литовской метрики и многотомной работы «Литовский статут 1588 года».

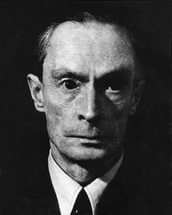

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863 — 1919)

Сфера научных интересов Л. была обширна: русская и всеобщая история, археология, философия, социология. Как историк Л. известен, прежде всего, как основатель школы дипломатики русских частых актов, выдающийся археограф (в частности, автор классических «Правил издания грамот Коллегии экономии»), специалист в области русской истории XVII – XVIII вв. и автор классических трудов по методологии истории (включая теорию истории и методологию источниковедения). В среде историков Петербургского университета Л. занимал обособленное положение: «теоретическое» направление его научных занятий шло вразрез с факультетскими традициями, в частности, с доминирующей в области истории России школой С.Ф. Платонова. Сверхзадачей, которую пытался решить Л., было создание научного аппарата истории как «строгой науки», что обусловило, с одной стороны его обращение к философским основаниям исторического знания, с другой стороны, тщательную регламентацию всех аспектов методики и техники исторического исследования. После определенных колебаний к началу 1900-х Л. примкнул к неокантианскому направлению русской историографии. В то же время основные конструкты неокантианской теории истории (абсолютные...

Латкин Василий Николаевич (1858 — 1927)

Л. – специалист по истории России XVI-XVIII вв., а также по истории русского права. Одна из крупнейших его работ - «Земские соборы древней Руси сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями». В данном исследовании Л. поставил задачу углубить начатый В.И.Сергеевичем сравнительный анализ российских и западных представительных учреждений. Главное отличие между ними Л. видит в следующем: в XVII в. в российском обществе не сформировалось многочисленного аристократического слоя, как в Европе, и поэтому Московское государство сохранило наиболее простые формы народных собраний, в которых участвовало все свободное население страны. Исчезновение веча Л. относил к XIII в. (в Новгородской и Псковской земле – XVI-XVII вв.), при этом в России в отличие от европейских стран не было переходных форм между региональным (вече) и государственным (Земский собор) народными собраниями. Отдельно Л. издал материалы, использованные им при написании данной работы. Содержание докторской диссертации «Законодательные Комиссии в XVIII в.» охватывает период от правления Петра I до создания Уложенной комиссии при Екатерине II.

Латынин Борис Александрович (1899 — 1967)

Этнография и культура народов Поволжья. Религиозные верования и мифология чувашей.

Латышев Василий Васильевич (1855 — 1921)

Л. является крупнейшим эпиграфистом античных надписей Северного Причерноморья – им был составлен свод «Древние надписи северного побережья Понта Эвксинского». Также Л. был видным специалистом в истории античного Северного Причерноморья – он издал сборник «Известия древних писателей о Скифии и Кавказе», куда входили переведённые на русский язык отрывки античных авторов, а также написал ряд статей по истории северопричерноморских древностей, которые затем вошли в сборник «ПONTIKA». В области древнегреческой истории до сих пор не потеряли своего значения его «Очерки греческих древностей», где Л. даёт подробнейшее описание государственному устройству, военному делу, религии и обрядам в древнегреческих полисах, а также краткий очерк греческой истории. Им были переведены древнегреческие поэты Тиртей, Мимнерм, Солон, Демодок, Феокрит, Мосх Сиракузский и римский поэт Марциалл. Также в последние годы жизни Л. плодотворно занимался изучением византийской агиографии.

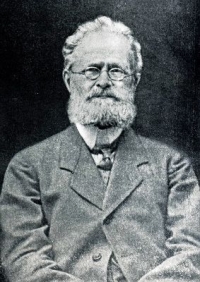

Лебедев Василий Александрович (1833 — 1909)

Л. специалист по истории налогообложения, финансового права. Наиболее известны опубликованные им лекции по финансовому праву, где впервые на русском языке рассматривались основы финансового управления, а также давались определения многих экономических понятий: бюджет, государственные потребности, промысловый налог, таможенные пошлины и др. Также, стоит отметить, Л. составил краткое описание жизнедеятельности Е.Ф.Канкрина.

Лебедев Георгий Ефимович (1903 — 1958)

Л. – специалист по истории русского искусства XVIII-XIX вв. В своих работах 1930-х гг. обращался к изучению особенностей русского живописи первой половины XVIII столетия. Наиболее крупным его трудом является монография, посвященная истории русской книжной иллюстрации. Также в 1946 г. Л. выпустил специальное издание, посвященное 150-летию Русского музея, руководителем которого он являлся.