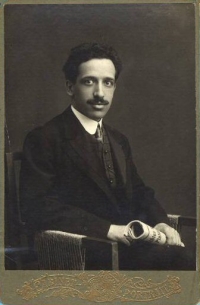

Шаскольский Петр (Теодор) Борисович (Бернгардович)

(1882 — 1918)

Вероисповедание

Социальное происхождение

Семейное положение

Место рождения

Место смерти

Место захоронения

Образование

Учителя

- Гревс Иван Михайлович

- Гримм Эрвин Давидович

Годы научной деятельности

Этапы научной карьеры

| Должность | Учреждение | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1914 | 1918 | приват-доцент | Петербургский университет | кафедра всеобщей истории | Историко-филологический |

Основные вехи жизни

Ш. родился 22 декабря 1882 г. В 1900 г. окончил гимназию св.Петра и поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета.

По окончании Ш. был оставлен при университете. В 1910 г. закончил сдачу магистерских экзаменов. Одновременно преподавал в нескольких средних учебных заведениях, чередуя пребывание в Петербурге с периодическими выездами за границу (преимущественно в Германию и Италию) в рамках научной командировки или в качестве частного наставника (например, в 1908, 1911, 1913 гг.). В его послужном списке 5-я Санкт-Петербургская гимназия (в 1907 г.), Женское коммерческое училище Э.Ф. Грюнталь (в 1909‒1910 гг.; в 1910 г. являлся директором этого училища), Общеобразовательные курсы А.С. Черняева (в 1915‒1917 гг.), гимназия М.Д. Могилянской (1916‒1917), Тенишевское училище (1916), частный Петроградский университет при Психоневрологическом институте (в 1917 г. числился там секретарем словесно-исторического отделения). Кроме того, с 1911 г. (и до 1916) Ш. постоянно сотрудничал с отделом средних веков редакции «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона (редактором отдела являлся его научный руководитель И.М. Гревс).

Общественная деятельность

К активной общественно-политической деятельности Ш., очевидно, обратился под влиянием своей жены Н.В. Брюлловой-Шаскольской (около 1908 г., т. е. ещё до замужества, вступившей в партию социалистов-революционеров (ПСР)). О его постепенном вовлечении в политику может свидетельствовать то, что уже в начале 1910-х (около 1913 г.), находясь в Италии, он вошел в состав Лекционного комитета Общества библиотеки им. Л.Н. Толстого, созданного русскими политэмигрантами в Риме. Накануне Февральской революции Ш. примкнул к Трудовой группе. А в июне 1917 г. в ходе учредительного съезда Трудовой народно-социалистической партии (образованной путем слияния «трудовиков» и народных социалистов) он был выбран членом ее ЦК (и выступил на съезде с докладом «По национальному вопросу»). Тогда же его приглашают на службу в качестве заведующего национальным отделом Министерства внутренних дел Временного правительства («специалистом» по национальному вопросу, но в рамках ПСР, считалась и его жена). Однако осенью 1917 г. на фоне обострения политической ситуации в стране Ш. оставляет Трудовую народно-социалистическую партию и вступает в ряды ПСР, после октябрьского переворота оказываясь, таким образом, в оппозиции по отношению к новой власти. Как член Комитета спасения Родины и революции он участвует в антибольшевистской агитации, что вынуждает его фактически перейти на нелегальное положение. Такая активная политическая позиция, заметно осложнившая последний год его жизни, в конечном счете, стала и косвенной причиной его ранней скоропостижной смерти в октябре 1918 г. (по разным данным от гриппа или его осложнений). Наряду с партийной работой (и в неразрывной связи с ней), Ш. также уделял внимание и просветительской деятельности. Совместно с женой он участвовал в работе Просветительного Общества в память 27 февраля 1917 г. «Культура и Свобода», а также Комитета гражданского просвещения им. Е.К. Брешко-Брешковской.

Область научных интересов, значение в науке

Основной сферой научных исследований Ш. являлась история средневекового папства — область, крайне редко привлекавшая внимание отечественных медиевистов как в дореволюционный период, так и в последующие десятилетия. При этом наибольший интерес для него представляло папство времен поздней Античности и Раннего средневековья, когда идея примата папской власти по отношению к другим церквям находилась еще в стадии зарождения, а авторитет св. Престола в рамках христианского мира еще оспаривался другими епархиями. В ходе работы над своими статьями, а также учебными курсами для кафедры всеобщей истории Ш. исследовал процессы постепенного усиления пап в социально-политической сфере, присвоения ими в условиях кризиса V‒VI вв. ряда прерогатив светской власти, статусного и юридического выделения их на фоне других епископов. Одним из важнейших объектов изучения в этом контексте для него являлся «Константинов дар» (Donatio Constantini) — знаменитый подложный акт, обосновывавший папские притязания на верховенство как над всей христианской Церковью, так и над землями бывшей Западной Римской империи. Именно этой всемирно известной подделке, ее восприятию и бытованию в рамках средневековой культуры и правовой традиции, по мнению историков (А.В. Свешников), должна была быть посвящена предполагаемая магистерская диссертация Ш., планы по написанию которой, впрочем, так и не осуществились.

Основные курсы

| Факультет преподавания | Название курса | |||

|---|---|---|---|---|

| 1914 | 1915 | Историко-филологический | Практические занятия: Происхождение папского светского государства в связи с изучением источников | |

| 1914 | 1915 | Историко-филологический | Эпоха Каролингской монархии с культурной и социально-экономической точек зрения (культура каролингского возрождения; административный строй монархии; подготовка феодализма) | |

| 1915 | 1916 | Историко-филологический | Происхождение и ранняя история папского светского государства (VIII–X вв.) | |

| 1916 | 1917 | Историко-филологический | История средневекового папства | |

| 1916 | 1917 | Историко-филологический | Семинарий: Развитие идеи светской власти папства и теократия в средние века (по письмам, декретам и публицистике эпох Григория VII и Бонифация VIII) |

Основные труды

Роль римской церкви в обороне Италии в эпоху нашествия лангобардов // К двадцатипятилетию учено-педагогической деятельности Ивана Михайловича Гревса. 1884‒1909. Сборник статей его учеников. СПб., 1911. С. 341‒393. Вопрос о «Даре Константина» в новейшей историографии // Научный исторический журнал. 1914. Т. 2. Вып. 3. №5. С. 87‒102. Критика «Донации Константина» в эпоху гуманизма. К вопросу о зарождении исторической критики // Николаю Ивановичу Карееву ученики и товарищи по научной работе. К сорокалетию профессорской деятельности Николая Ивановича Кареева. 1873‒1913. СПб., 1914. С. 252‒272. [Тезисы реферата П.Б. Шаскольского «Новые программы по истории в комиссии гр. Игнатьева в связи с вопросом о реформе средней школы». Пг., 1916]. [3 с.] Христианские катакомбы в окрестностях Рима и их изучение (к открытию новых катакомб на Латинской дороге) / публикацию подготовили А.В. Свешников, А.И. Клюев, О.В. Метель // Вестник Русской Христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. Вып. 1. С. 81‒93. http://cyberleninka.ru/article/n/hristianskie-katakomby-v-okrestnostyah-rima-i-ih-izuchenie-k-otkrytiyu-novyh-katakomb-na-latinskoy-doroge-publikatsiyu-podgotovili-a-v

Основная биобиблиография

Литература: Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания / Вступ. ст., сост., прим. и аннот. указатель имен А.И. Добкина. М., 1992; Кан А.С. Н.В. Брюллова-Шаскольская — этнолог, эсер, человек эпохи // Этнографическое обозрение. 2008. №2. С. 87‒105; Свешников А.В.: 1) П.Б. Шаскольский как историк раннего папства // Античный вестник: Сборник научных трудов. Вып. 6. 2002. С. 18‒26; 2) Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010. С. 108‒119; Старостин Д.Н. Малоизвестный сюжет из истории отечественного византиноведения: неудавшиеся попытки издания «Жития Константина и Елены» и «Жития папы Сильвестра» в конце XIX ‒ начале XX в. и новые данные о рукописной традиции этих текстов // Византийский временник. 2012. Т. 71. №71(96). С. 126‒139; Леонтьев Я. Шаскольский Петр Борисович (Бернгардович). [Электронный ресурс] // Российские социалисты и анархисты после Октября 1917 года. История, идеи, традиции демократического социализма и судьбы участников левого сопротивления большевистскому режиму. URL: http://socialist.memo.ru/lists/bio/index.htm (дата обращения: 17.02.2016).

Архив, личные фонды

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1-1. Д. 10034 (Шаскольский П.Б. Об оставлении при Университете по кафедре всеобщей истории); ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3-1. Д. 37782 (Шаскольский Петр (Теодор) Бернгардович); ОР РНБ. Ф. 845 (Шаскольский П.Б.).

Составители и редакторы

И.П. Потехина

Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII–XX вв. СПб., 2012-.

Ред. коллегия: проф. А.Ю. Дворниченко (руковод. проекта, отв. ред), проф. Р.Ш. Ганелин, доц. Т.Н.Жуковская, доц. Е.А.Ростовцев /отв. ред./, доц. И.Л. Тихонов.

Авторский коллектив : А.А. Амосова, В.В. Андреева, Д.А. Баринов, А.Ю. Дворниченко,Т.Н. Жуковская, И.П. Потехина, Е.А.Ростовцев, И.В. Сидорчук, А.В. Сиренов, Д.А. Сосницкий, И.Л. Тихонов, А.К.Шагинян и др.

Сетевой биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета (1819–1917). СПб., 2012-.

Ред. коллегия: проф.Р.Ш. Ганелин (руковод. проекта), проф. А.Ю. Дворниченко /отв. ред/, доц. Т.Н.Жуковская, доц. Е.А.Ростовцев /отв. ред./, доц. И.Л. Тихонов. Авторский коллектив : А.А. Амосова, В.В. Андреева, Д.А. Баринов, Ю.И. Басилов, А.Б. Богомолов, А.Ю. Дворниченко,Т.Н. Жуковская, А.Л. Корзинин, Е.Е. Кудрявцева, С.С. Мигунов, И.А. Поляков, И.П. Потехина, Е.А. Ростовцев, А.А. Рубцов, И.В. Сидорчук, А.В. Сиренов, Д.А. Сосницкий, И.Л. Тихонов, А.К.Шагинян, В.О. Шишов, Н. А. Шереметов и др.

Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс. СПб., 2016-.

Ред. коллегия: Т.Н. Жуковская, А.Ю. Дворниченко (руковод. проекта, отв. ред.), Е.А. Ростовцев (отв. ред.), И.Л. Тихонов

Авторский коллектив: Д.А. Баринов, А.Ю. Дворниченко,Т.Н. Жуковская, И.П. Потехина, Е.А.Ростовцев, И.В. Сидорчук, Д.А. Сосницкий, И.Л. Тихонов и др.

База данных «Преподавательский корпус Петроградского-Ленинградского университета, 1914–1934 гг.». Отв. редакторы Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук

Сетевой ресурс "Историки Петрограда-Ленинграда" (1917–1934). Авторский коллектив: В.В. Андреева, Д.А. Баринов, Д.В. Боднарчук, Т.Н. Жуковская (отв. ред.), И.П. Потехина, Е.А. Ростовцев (отв. ред.), И.В Сидорчук, Д.А. Сосницкий, И.Л. Тихонов (отв. ред) и др.