Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный ресурс

Спрогис Иван Яковлевич (1833 — 1916)

Сребрный Стефан Самуилович (1890 — 1962)

Специалист по истории греческой драматургии, исследовал также музыку и Пластику. Автор переводов произведений Эсхила и Аристофана.

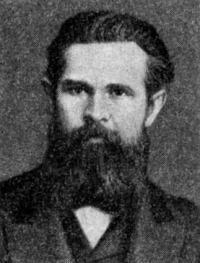

Срезневский Вячеслав Измайлович (1849 — 1936)

Свою исследовательскую деятельность С. начал как специалист в области славянской филологии. Свою магистерскую диссертацию он посвятил изучению переводов Ветхозаветного Псалтыря в славянских рукописях XI-XVI вв. При этом, как отмечает С. главной его целью было не реконструкция библейского текста, а изучение изменения славянского языка. С. полагает, что изначальный перевод Псалтыря существовал в нескольких редакциях: южнославянская, русская и редакция Чудовского псалтыря с комментариями Феодорита. Позднее в 1880-1890-х гг. С. увлекся фотографией. Целый ряд своих статей он посвятил фотографическому делу, издал первый справочник для фотографов. Также С. разработал несколько специальных фотоаппаратов для съемки с аэростата, для подводной съемки, фотоаппарат для экспедиции Пржевальского и др.

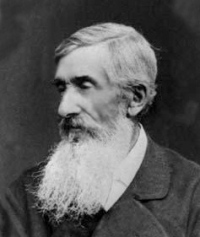

Срезневский Измаил Иванович (1812 — 1880)

Свою научно-литературную деятельность С. начал как специалист в области экономики и статистики, юридических наук и философии права. Общественно-политические и философско-исторические взгляды С. были связаны с славянофильством и панславянизмом. Однако наибольшую известность С. приобрел как филолог-славист, этнограф, палеограф, археолог. Его труды по истории русского языка заложили основы исторического изучения русского языка, диалектологии, памятников древней славянской и русской письменности. Изучал народную речь, поэзию и быт славянских народов. Основатель школы петербургских славистов.

Станкевич (Stankevičius, Stanka) Владимир (Vladas) Бенедиктович (1884 — 1968)

В центре внимания С. находился целый комплекс вопросов, связанных с геополитикой, историей, правом и этикой. Писал на русском, литовском, немецком и английском языках. Исследовал закономерности развития мировой экономики. Автор исторических исследований по истории освоения Севера, биограф Д.И. Менделеева.

Стасов Владимир Васильевич (1824 — 1906)

История русского искусства.

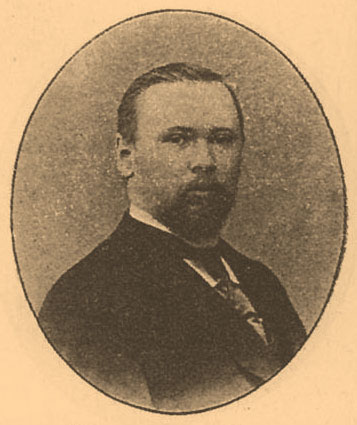

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826 — 1911)

Основной областью научных изысканий С. являлись история античности (прежде всего Греции классического периода, эпохи расцвета афинской демократии) и история европейского средневековья. При этом, если первая тема развивалась им ещё со студенческих лет и стала предметом главных его диссертационных исследований («Афинская гегемония», «Ликург Афинский»), то обращение ко второй произошло лишь с началом его преподавательской карьеры — и продолжилось после длительной научной командировки в Европу (за 1856–1858 гг. он успел побывать в Англии, Франции и Германии). Именно этой второй, медиевистической, теме и суждено было, в конечном счете, прославить имя С. как историка. Главным его трудом по средневековой проблематике стала трехтомная «История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых», представляющая собой универсальную хрестоматию по истории и историографии периода с Vпо конец XIII столетия. Составляя эту книгу как пособие для учащихся средней школы, С. преследовал несколько целей, главными из которых были, во-первых, помощь читателям в ознакомлении с подлинными источниковыми материалами, а во-вторых, возможность соприкосновения с наиболее актуальными...

Степанов Сергей Лаврентьевич (1863 — 1915)

Интересовался общими вопросами античной истории. Также необходимо отметить его разработки по теории организации и улучшения функционирования средней школы в России. Является автором ряда статей по истории Античности и Византии в энциклопедическом словаре и Брокгауза и Ефрона.

Стефани Лудольф-Эдуард (1816 — 1887)

Античная история и искусство, эпиграфика, археология, классическая филология. По поручению Академии наук издавал труды академика Е. Е. Кёлера. С 1859 по 1883 гг. принимал непосредственное участие в подготовке 21 тома Отчетов Императорской археологической комиссии, давая описание находок из Северного Причерноморья. Автор большей части текста к фундаментальному своду «Древности Боспора Киммерийского» (Т. 1–3. СПб., 1854). Выпустил путеводитель по античным древностям (1856) и каталоги зала древностей Боспора Киммерийского Императорского Эрмитажа (1864, 1872, 1886).

Столпянский Петр Николаевич (1872 — 1938)

Краевед, историк Петербурга, библиограф.