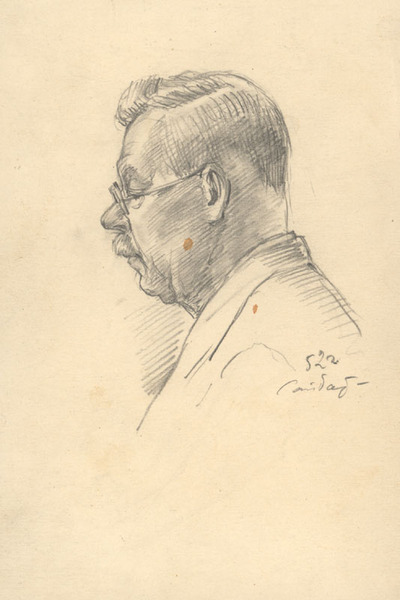

Томашевский Борис Викторович

(1890 — 1957)

Место рождения

Место смерти

Образование

Учителя

- Венгеров Семен Афанасьевич

Годы научной деятельности

Этапы научной карьеры

| Должность | Учреждение | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1921 | 1957 | ИРЛИ АН СССР | С перерывом на время эвакуации 1942-1945 гг. В 1946-1957 заведовал Рукописным отделом, в 1957 г.— Сектором пушкиноведения. | |||

| 1924 | 1930 | ЛГУ | ФОН | С 1925 г. на Ямфаке, с 1929 г. на историко-лингвистическом. | ||

| 1927 | 1938 | Преподаватель | ЛГПИ им. Герцена | Кафедра всеобщей литературы | ||

| 1933 | 1933 | Главный библиотекарь | Публичная библиотека | Сектор обработки | ||

| 1937 | 1957 | Профессор | ЛГУ | Филологический | С перерывом в 1942-1946 гг. | |

| 1938 | 1957 | Профессор | ЛГПИ им. Герцена | Кафедра всеобщей литературы | В 1940-е гг. - заведующий кафедрой. |

Основные вехи жизни

По окончании 5-й петербургской гимназии (1908), поступил на технологический факультет Льежского университета (Бельгия), окончил его в 1912 с дипломом инженера-электрика. Параллельно в качестве вольнослушателя изучал Сорбонне французскую литературу. В 1912-1914 гг. учился в Петербурге в Политехническом институте. Прервал обучение в августе 1914 г. по причине мобилизации в армию.

Получив диплом инженера-электрика в, в 1912 г. Т. отправился на обследование железной дороги Кольчугино-Кузнецк. Затем ему пришлось заниматься установкой телефонного оборудования в Ардатовском уезде Симбирской губернии, работать на строительстве железной дороги в районе Херсона. В 1914-1918 гг. находился на фронте, занимаясь инженерными вопросами: установкой телефонной связи, оборонительными укреплениями и временными дорогами. В 1918-1920 гг. служил в Наркомате почт и телеграфов, затем в ВСНХ. С 1921 г. преподавал, в том числе в Петроградском университете. Во время кампании против формальной школы был уволен из филологических учебных и научных учреждений (1931). В 1931-1935 гг. параллельно преподавал в качестве ассистента математику в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ). С 26 января 1933 г. по 16 декабря 1933 г. также состоял главным библиотекарем на четверть оклада в Секторе обработки Публичной библиотеки. В 1930-е гг. работал в качестве научного сотрудника в Пушкинском доме (ИРЛИ АН СССР).

С 1941 г. заведовал кафедрой русской литературы в Педагогическом институте им. Герцена, читал курсы французской литературы и всеобщей литературы, был председателем Ученого Совета литературных факультетов, участвовал в оппонировании диссертаций (последняя защита состоялась в марте 1942 г. накануне эвакуации Института). Осенью 1941 г. имел обязанности по военной охране помещений ПД, занимался подготовке его помещений к противовоздушной обороне, состоял в пожарном звене и т.д. С марта 1942 г. по сентябрь 1945 г. находился в Москве, преподавал в вузах. В сентябре 1945 г. вернулся в Ленинград, состоял науч.сотрудником ИРЛИ АН СССР (в 1946-1957 заведовал Рукописным отделом, в 1957 — Сектором пушкиноведения), одновременно – был профессором ЛГУ

Область научных интересов, значение в науке

Историк литературы, пушкинист, лингвист, теоретик стиха и текстолог. Оставил большое литературное наследие. В центре его исследовательского внимания находились история русской и французской литературы XVII — начала XIX в., жизнь и творчество А.С. Пушкина. Первые печатные работы Т. появились в 1915-1916 гг. в журнале «Аполлон и были посвящены французским поэтам XVIII века, а также циклу «Песни западных славян» Пушкина. Оригинальность публикаций Т. определялась тем, что в нем соединялись филолог и математик. У него не было филологического диплома, но именно филология стала его основной специальностью. Участники объединения концентрировались на изучении эстетической составляющей литературных текстов. Авторитет среди литературоведов Т. приобрел после публикации полемических статей против поэтической теории А. Белого. В книге Т. «О стихе» (1929) был заложен методический и методологический фундамент современного стиховедения. В программной статье «Стих и язык», построенной на обширном поэтическом материале от Ломоносова до Маяковского, Т. сформулировал положение о национальном своеобразии поэтической речи, которое выходит за пределы стиховедения в область взаимодействия национальных литератур и имеет большое значение для переводческой практики. Основной сферой деятельностью позднего периода творчества Т. являлось издание и комментирование трудов А.С. Пушкина («Медный всадник», «Каменный гость», «Дубровский»). Из творчества Пушкина Т. выводил законы развития русского стиха, видел в нем синтез и развитие литературных стилей, современных и предшествующих. Последняя монография Т. «Пушкин» была задумана в четырех томах, но осталась незавершенной. При жизни автора вышел только первый том (1956), охвативший жизнь и творчество поэта до михайловской ссылки. Как филолог-лингвист Т. участвовал в составлении «Толкового словаря русского языка» (тт. 1–4, 1935-1940, под ред. Д. Н. Ушакова), «Словаря языка Пушкина» (тт. 1-4, 1956-1961).

Диссертации

| Год защиты | Тип диссертации | Название диссертации | |

|---|---|---|---|

| 1941 | Докторская | Доктор филологических наук по совокупности работ |

Основные курсы

| Факультет преподавания | Название курса | |||

|---|---|---|---|---|

| 1924 | 1942 | Стихосложение, текстология, поэтика, А.С.Пушкин (ЛГУ) |

Ученики

- Б.П. Городецкий

- И.М. Семенко

Основные труды

Заметки о Пушкине. Пг., 1916.

Русское стихосложение. Метрика. Пг.: Academia, 1923. 157 с.

Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л.: Образование, 1925. 134 с.

Формальный метод. (Вместо некролога) // Современная литература. Сборник статей. Л.: Мысль, 1925. С. 144-153.

Краткий курс поэтики: учебное пособие для школ 1 и 2 ступени. М.-Л.: ГИЗ, 1928. 131 с.

О стихе. Статьи. Л.: Прибой, 1929. 327 с.

К истории русской рифмы // Труды Отдела новой русской литературы ИРЛИ РАН. Т. I. М.-Л., 1948. С. 233-280.

Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1937. 395 с. (Совместно с Л. Б. Модзалевским).

Пушкиноведение // 50 лет Пушкинского Дома. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956. С. 55-78.

Пушкин. Кн. I (1813—1824). М.-Л.: Из-во АН СССР, 1956. 743 с.

Основная биобиблиография

Памяти Б.В. Томашевского (1890—1957) // Бюллетень Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1959. Вып. 8. С. 153-154.

Маймин Е.А. Борис Викторович Томашевский: Очерк-воспоминание // Проблемы современного пушкиноведения. Л., 1986. С. 155-164.

Борис Викторович Томашевский, 1890-1957: К 100-летию со дня рождения / Вступ. ст. Я. Л. Левкович. М., 1991.

Эльзон М.Д. Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 1-4. URL: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=183

Огрызко В.В. Большой ученый, но циник и импрессионист: теоретик литературы Борис Томашевский в репликах времени // Независимая газета. URL: https://www.ng.ru/kafedra/2013-07-04/4_scientist.html

Архив, личные фонды

Арх.: ОР РГБ. Ф. 645; Арх. РНБ. Пр. и расп. 1933; Арх. ИРЛИ. Л. д.

Составители и редакторы

Жуковская Т.Н.

Сетевой ресурс "Историки Петрограда-Ленинграда" (1917–1934). Авторский коллектив: В.В. Андреева, Д.А. Баринов, Д.В. Боднарчук, Т.Н. Жуковская (отв. ред.), И.П. Потехина, Е.А. Ростовцев (отв. ред.), И.В Сидорчук, Д.А. Сосницкий, И.Л. Тихонов (отв. ред) и др.