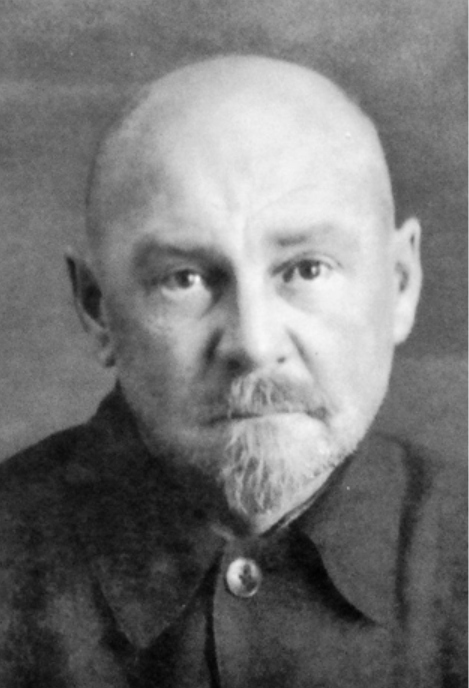

Золотарев Давид Алексеевич

(1885 — 1935)

Вероисповедание

Социальное происхождение

Семейное положение

Место рождения

Место захоронения

Образование

Учителя

- Анучин Дмитрий Николаевич

- Волков (Вовк) Федор Кондратьевич

Годы научной деятельности

Этапы научной карьеры

| Должность | Учреждение | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918 | 1921 | хранитель | Русский музей | этнографический отдел | ||

| 1919 | 1919 | преподаватель | I Петроградский университет | Педагогический институт | ||

| 1919 | 1919 | ассистент | РАИМК | |||

| 1919 | 1920 | преподаватель | Петроградский университет | Педагогический институт | ||

| 1919 | 1927 | заведующий | РАИМК | разряд этнической антропологии, разряд этнографии | ||

| 1921 | 1921 | профессор | Петроградский университет | Педагогический институт | ||

| 1921 | 1924 | Петроградский университет | Общественно-педагогическое отделение | ФОН | ||

| 1921 | 1930 | заведующий | Русский музей | отделение русско-финской этнографии, этнографический отдел | ||

| 1925 | 1926 | штатный профессор | Ленинградский университет | кафедра этнической антропологии и палеоантропологии антропологического отделения | Географический | |

| 1926 | 1930 | профессор | Ленинградский университет | кафедры этнической антропологии | Географический | |

| 1932 | 1933 | заведующий отделом | Центральный географический музей |

Основные вехи жизни

Среднее образование получил в мужской классической гимназии Рыбинска. С 1903 по 1904 г. обучался на медицинском факультете Московского университета, из которого был исключен за участие в беспорядках. С 1904 по 1907 гг. слушал лекции в университете Сорбонна и Русской высшей школе общественных наук в Париже. Учился также на физико-математическом факультете Московского университета, откуда перевелся в Петербургский университет. После окончания университета в 1912 г. оставлен для приготовления к профессорской деятельности. С 1913 г. был товарищем председателя Русского антропологического общества при университете. С 1913 г. – секретарь комиссии по составлению этнографических карт России при РГО. В 1916-1917 гг. сдал экзамены на звание магистра географии и антропологии.

С 1917 г. – член Комиссии по изучению племенного состава населения России при АН (КИПС), в 1918-1921 гг. – ученый секретарь комиссии, затем руководитель ее Европейского отдела и председатель Русско-финской секции.

С 1918 г. – хранитель, заведующий Отделением русской и финской этнографии Этнографического отдела Русского музея

С октября 1918 г. – преподаватель этнологии и антропологии Археологического института, с декабря 1918 г. – доцент антропологии во II университете, с 1919 г. – преподаватель этнологии в Педагогическом институте при I университете, преподаватель антропологии в I педагогическом институте и Географическом институте.

З. также преподавал географию в средней школе и на Смоленских вечерних классах для рабочих Русского технического общества.

С 1919 г. – ассистент, затем ученый советник разрядов этнической антропологии и этнологии, затем заведующий разрядом этнической антропологии АИМК.

С того же года руководил работами по этнографическим вопросам в Центральном географическом музее.

С марта 1921 г. – профессор Педагогического института при университете.

З. был членом ряда краеведческих и антропологических обществ, в т.ч. Центрального бюро и областного центра краеведения, Анатомо-антропологического общества.

Кроме того, З. был членом редакций ряда этнографических и краеведческих журналов.

Арестован в декабре 1930 г. по делу Центрального Бюро краеведения, Коллегией ОГПУ приговорен к 3-м годам заключения, тт. 58 п. 11 (за «финский фашизм»). Наказание отбывал в Белбалтлаге. Освобожден в 1932 г., досрочно. В 1932-1933 гг. – заведующий отделом в Центральном географическом музее.

29 ноября 1933 г. вновь арестован как «член контрреволюционной фашистской организации русских и украинских националистов» в рамках т.н. Дела славистов, по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР приговорен к 5 годам заключения, умер в Сибирском ИТЛ, в Кемеровской области. Определением Военного трибунала Ленинградского военного округа от 28 ноября 1956 г. посмертно реабилитирован.

Область научных интересов, значение в науке

Антрополог, этнограф, специалист в области славяно-финской этнографии. Организатор ряда антропологических экспедиций. Внес большой вклад в развитие краеведения.

Основные курсы

| Факультет преподавания | Название курса | |||

|---|---|---|---|---|

| 1921 | 1921 | Антропология | специальный курс | |

| 1927 | 1927 | Музейное дело | ||

| 1927 | 1927 | Филогения и систематика человеческих рас | ||

| 1927 | 1927 | Этническая антропология |

Основные труды

Описание города Рыбинска. Город Рыбинск и Рыбинская пристань сто лет тому назад (1811-1911). Печ. по рукописи, написанной в 1811 г., с планом города и предисл. издателя. Рыбинск, 1910.

Антропологическое исследование великоруссов Осташковского и Ржевского уездов Тверской губ. СПб., 1912.

Антропологические данные о великоруссах побережья рек Сухоны и Северной Двины. Пг., 1916.

Изучение населения Ленинградской губернии. Л., 1925.

Западные финны. Путеводитель. Л., 1927.

Кольские лопари. Труды Лопарской экспедиции РГО по антропологии лопырей и великорусов Кольского полуострова. Л., 1928.

Население Тверского края. Тверь, 1929. (В соавт. с А.Н. Вершинским).

Карелы СССР. По антропологическим данным автора, статистически обработанным А.К. Штамм. Л., 1930.

Основная биобиблиография

Алексеева С.В. Д.А. Золотарев и А.Г. Кирсанов – студенты физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета начала XX века // Проблемы исторического регионоведения. СПб., 2012. С. 387-392.

Бикташева Н.Н. Братья Золотаревы о смысле жизни и роли интеллигенции в обществе // Журнал института наследия. 2015. № 2. С. 3.

Бусырева Е.В. Этнографические исследования финнов Мурманской области // Труды Кольского научного центра РАН. 2016. № 8-10(42). С. 106-116.

Решетов А.М. Репрессированная ленинградская антропология (К постановке вопроса) // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез. СПб. 2004. С. 201-219.

Шангина И.И. Д.А. Золотарев (к 100-летию со дня рождения) // Советская этнография. 1985. № 6. С. 76-84.

Архив, личные фонды

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 15239. Золотарев Д.А. – испытания на степень магистра, 1916 г.

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 749. С. 144-145.

СПФ АРАН. Ф. 4. Оп. 004, т.1. Д. 958. Золотарёв Давид Алексеевич, научный сотрудник КИПС. Личное дело.

РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 230. Золотарев Давид Алексеевич. Ноябрь 1927 г.

Архив УФСБ России по СПб и ЛО. Д. П-30695.

Составители и редакторы

И.В. Сидорчук, В.В. Андреева; И.Л. Тихонов

База данных «Преподавательский корпус Петроградского-Ленинградского университета, 1914–1934 гг.». Отв. редакторы Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук

Сетевой ресурс "Историки Петрограда-Ленинграда" (1917–1934). Авторский коллектив: В.В. Андреева, Д.А. Баринов, Д.В. Боднарчук, Т.Н. Жуковская (отв. ред.), И.П. Потехина, Е.А. Ростовцев (отв. ред.), И.В Сидорчук, Д.А. Сосницкий, И.Л. Тихонов (отв. ред) и др.