Историки Петрограда-Ленинграда (1917–1934)

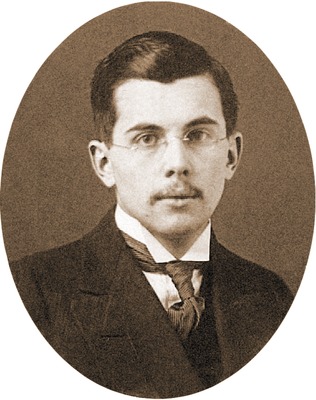

Епископ Кассиан (Безобразов Сергей Сергеевич) (1892 — 1965)

Библеист-новозаветник, экзегет и переводчик Нового Завета, историк Церкви, церковный деятель

Еремин Степан Антонович (1886 — не ранее 1935)

Е. – филолог, этнограф, славист.

Ерехович Николай Петрович (1913 — 1945)

Е. – востоковед, египтолог. Параллельно занятием историей, занимался вопросами биологии и генетики, которые намеревался применять в своих работах о Древнем Египте. Печатных трудов не оставил. Известно о двух неопублиокванных статьях «К истории лошади на Древнем Востоке», «История земледелия в древней Сиро-Палестине».

Участвовал в подготовке «Краткого курса истории Древнего Востока» В.В.Струве.

Ернштедт Петр Викторович (1890 — 1966)

Е. являлся одним из ведущих отечественных специалистов в области изучения коптского языка, папирологии, диалектов греческого языка. Сформулировал закон о поведении инфинитива в презентических и непрезентических временах коптского языка, известный как «закон Штерна–Ернштедта» и являющийся ключевым для понимания системы коптского глагола. Провел сбор греческих папирусов в русских и грузинских собраниях, осуществил масштабную работу по их изданию. Также перевел и издал значительное число коптских текстов. Широкое освещение в работах Е. получил вопрос о египетских заимствованиях в греческом языке. Помимо папирусов Е. изучал тексты, написанные на камне, черепахе, пергаменте, бумаге. Автор учебника по коптологии для высших учебных заведений.

Ершов Василий Агафонович (1901 — не ранее 1941)

Этнограф, религиевед, специалист по сектам, в т.ч. изучал секту чуриковцев-трезвенников.

Ефименко Петр Петрович (1884 — 1969)

Археология каменного века. Вёл археологические работы на рр. Оскол и Донец (1900—02), участвовал в раскопках Мезинской стоянки (1909), стоянок в Костенках (1923 – 1937), возглавлял археологическую экспедицию, открывшую и исследовавшую много палеолитических стоянок и памятников раннего средневековья на Дону. Разработал новую методику исследований палеолитических поселений, одним из первых в Европе дал описания палеолитических жилищ. Им и его учениками создана периодизация развития палеолита Европейской части СССР.

Ефименко (урожд. Ставровская) Александра Яковлевна (1848 — 1918)

Е. внесла выдающийся вклад в историческую науку. Её обычно относят к «народнической» историографии, что в целом можно принять, но с поправкой на относительность выделения самих подобных направлений, во-первых, и самостоятельность мышления оригинального историка, каковой и была Е., во-вторых. Не случайно К. Маркс в своём конспекте её работы «Артели в Архангельской губернии» специально отмечал места её несогласия с народническими определениями общины. Как бы то ни было, именно община оказалась в поле зрения историка. Не случайно свою книгу «Крестьянское землевладение на крайнем Севере» она считала главным трудом жизни. Концепция Е. о наличии долевого владения землей у крестьян как переходную форму к более поздней поземельной общине. В поисках «долевого владения» Е. сближалась с Ф. И. Леонтовичем, но именно в её работах, в спорах с П. А. Соколовским изучение общины поднялось на недосягаемую до той поры высоту. В отличие от Соколовского, Е. не верила в существование древней общины-волости, близкой к германской марке в концепции Маурера. Она считала первичной формой поземельного строя большую семью: «печище» – на севере и «дворище» – на юге. В процессе разложения большой семьи...

Ефимов Геронтий Валентинович (1906 — 1980)

Китаеведение. Новейшая история Китая.

Ешевский Александр Аполлонович (1865 — ?)

Е. – этнограф, специалист по истории Русского севера. Участник этнографических экспедиций.

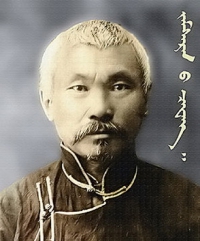

Жамцарано Цыбен Жамцаранович (1881 — 1942)

Ж. – крупный специалист по монгольской, бурятской филологии и истории. В своих поездках по Дальнему Востоку он собрал большой фольклорный и этнографический материал, ныне широко используемый при изучении культуры Азиатского региона. В более поздних трудах Ж. одним из первых обратился к комплексному исследованию монгольского и бурятского эпоса. Ж. выступал за объединение монгольского и бурятского народов. Оставаясь сторонником социалистических взглядов, Ж. полагал что распространение и пропаганда буддизма, может стать основой для единения родственных народов. Также стоит отметить, просветительскую деятельность Ж. Под его руководством на бурятский язык были переведены многие исторические произведения и источники. Ж. был автором многих научно-популярных изданий, целью которых было образование и просвещения народов Бурятии и Монголии.